和モダンな家とは?デザイン・間取り・費用を徹底解説!理想の住まいを実現

「和モダンな家」という言葉に、あなたはどんなイメージを持ちますか?

落ち着いた雰囲気、自然素材の温もり、洗練されたデザイン… 今回は、そんな魅力あふれる和モダンな家の全てを徹底解説します。

デザイン事例から費用相場、間取りのポイント、さらには後悔しないための注意点まで、理想の住まいを実現するための情報を余すことなくお届けします。

この記事を読めば、あなたもきっと和モダンな家の虜になるはずです。

和モダンな家とは?

和モダンな家とは、日本の伝統的な美意識と現代的なライフスタイルを融合させた住まいのことです。

具体的には、落ち着いた雰囲気、自然素材の温もり、洗練されたデザインが特徴として挙げられます。

このセクションでは、和モダンな家の定義、特徴について詳しく解説していきます。

和モダンな家の定義

和モダンとは、日本の伝統的な建築様式である「和」の要素と、現代的なデザインである「モダン」を組み合わせたものです。

具体的には、木のぬくもりを感じさせる無垢材や漆喰などの自然素材を使用し、日本の伝統的な色使いやデザインを取り入れつつ、現代のライフスタイルに合わせた機能性や快適性を追求した住まいを指します。

そのため、単なる和風住宅とは異なり、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。

和モダンの特徴

和モダンな家には、以下のような特徴があります。

- 自然素材の活用: 木材、漆喰、珪藻土などの自然素材を積極的に使用し、木の香りや肌触り、温かみを感じられる空間を創出します。

- 洗練されたデザイン: シンプルで無駄のないデザインを基調とし、日本の伝統的なデザイン要素(格子、障子、ふすまなど)を現代的にアレンジして取り入れます。

- 開放感のある空間: 広々とした空間を確保し、自然光を取り入れるための工夫が凝らされています。庭との繋がりを重視した間取りも特徴です。

- 高い機能性: 最新の設備や技術を導入し、快適な暮らしを実現するための機能性を追求します。

- 落ち着いた雰囲気: 全体的に落ち着いた色調でまとめられ、安らぎと癒しを感じられる空間を創出します。

和モダンな家のデザイン

和モダンな家は、日本の伝統と現代のデザインを融合させた魅力的な住宅スタイルです。

このセクションでは、和モダンな家をデザインする際のポイントを、外観、内装、間取りの3つの観点から詳しく解説します。

外観デザインのポイント

和モダンな家の外観デザインは、周囲の環境との調和を重視し、日本の伝統的な要素を取り入れつつ、現代的な美しさを追求することが重要です。

具体的には、以下のようなポイントが挙げられます。

- 素材の選定: 自然素材を積極的に使用します。木材(無垢材、杉板など)、漆喰、瓦などが代表的です。これらの素材は、経年変化による風合いの豊かさも魅力です。また、自然素材は周囲の環境に溶け込みやすく、温かみのある印象を与えます。

- 色の選択: 落ち着いた色合いを基調とします。白、黒、グレー、アースカラーなどがよく用いられます。これらの色は、日本の伝統的な建築物や自然の色合いを連想させ、安らぎと調和をもたらします。

- デザイン要素: 軒の深い屋根、格子戸、障子、縁側など、日本の伝統的なデザイン要素を取り入れます。これらの要素は、和の雰囲気を醸し出し、デザインのアクセントにもなります。また、庭との繋がりを意識した設計も重要です。

- シンプルなライン: 無駄な装飾を避け、シンプルなラインを基調とすることで、洗練された印象を与えます。直線的なデザインは、現代的な住宅にもよく合い、スタイリッシュな雰囲気を演出します。

内装デザインのポイント

和モダンな家の内装は、自然素材を活かし、シンプルで洗練された空間を創り出すことが重要です。具体的には、以下のようなポイントがあります。

- 自然素材の活用: 木材(無垢のフローリング、造作家具など)、漆喰、珪藻土などの自然素材を積極的に使用し、木の温もりや自然の風合いを活かします。これらの素材は、室内の空気を清浄化し、快適な空間を創出します。

- 色使い: 落ち着いた色合いを基調とし、アクセントカラーとして日本の伝統色を取り入れます。白、ベージュ、グレーなどのベースカラーに、藍色、紅(朱色)、抹茶色などを組み合わせることで、洗練された和の空間を演出できます。

- 照明計画: 間接照明やダウンライトなどを効果的に配置し、陰影を活かした落ち着いた空間を演出します。障子を通して入る柔らかな光も、和の雰囲気を高めます。

- 空間の構成: 開放感のある空間を意識し、間仕切りを少なくしたり、視線を遮るものを減らしたりすることで、広々とした空間を創出します。また、自然光を取り入れるための工夫も重要です。

- インテリア: シンプルで上質なデザインの家具を選び、余計なものを置かないように心がけます。観葉植物やアートなどを取り入れ、空間に彩りを添えます。

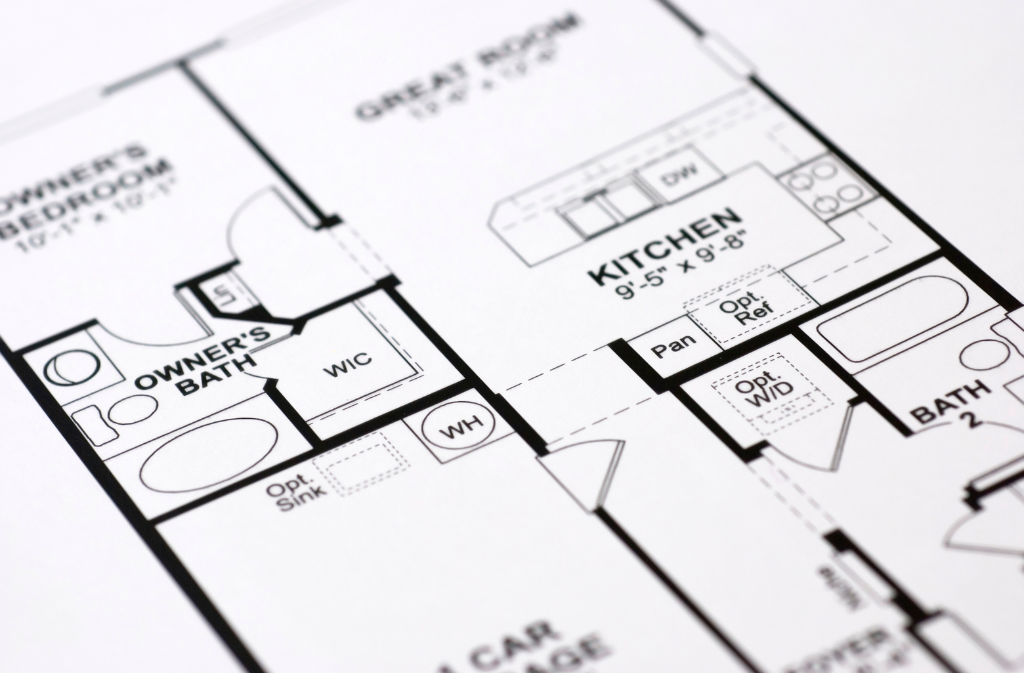

間取りのポイント

和モダンな家の間取りは、日本の伝統的な住まいの知恵を活かしつつ、現代のライフスタイルに合わせた機能性を追求することが重要です。

以下に、間取りのポイントをいくつか紹介します。

- 玄関: 玄関は、家の顔となる重要な場所です。広々とした土間空間を設け、自然素材(無垢材、タイルなど)を使用することで、落ち着いた雰囲気を演出します。また、収納スペースを十分に確保し、常に整理整頓された状態を保てるように工夫します。

- リビング・ダイニング: 家族が集まるリビング・ダイニングは、開放感のある空間を意識します。庭との繋がりを重視し、大きな窓やテラスを設けることで、自然光を取り込み、開放感を高めます。また、床の間や掘りごたつなどを設けることで、和の雰囲気を演出することもできます。

- キッチン: キッチンは、機能性とデザイン性を両立させることが重要です。対面式キッチンを採用し、家族とのコミュニケーションを深められるように工夫します。また、収納スペースを十分に確保し、使いやすいように配置します。

- 和室: 和室は、畳、障子、ふすまなど、日本の伝統的な要素を取り入れ、落ち着いた空間を創出します。客間や寝室、多目的に利用できる空間として、現代のライフスタイルに合わせてアレンジします。

- 水回り: バスルームや洗面所などの水回りは、清潔感があり、使いやすいように設計します。自然素材を使用したり、間接照明を取り入れたりすることで、リラックスできる空間を演出します。また、収納スペースを十分に確保し、整理整頓された状態を保てるように工夫します。

- 収納: 収納スペースは、住空間を快適に保つために重要です。ウォークインクローゼットやパントリーなど、十分な収納スペースを確保し、整理整頓しやすいように工夫します。また、隠す収納と見せる収納を組み合わせることで、デザイン性も高めることができます。

和モダンな家のメリットとデメリット

和モダンな家を建てることは、多くの魅力的なメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。

このセクションでは、和モダンな家のメリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説し、後悔しない家づくりのために必要な情報をお届けします。

メリット

和モダンな家には、以下のような多くのメリットがあります。

- デザイン性の高さ: 和モダンなデザインは、洗練された美しさと落ち着いた雰囲気を兼ね備えています。日本の伝統的な美意識と現代的なデザインが融合し、個性的でおしゃれな住まいを実現できます。自然素材を効果的に使用することで、温かみのある空間を創出できます。

- 快適な住み心地: 自然素材を多く使用することで、調湿効果や断熱効果が高まり、一年を通して快適な住み心地を実現できます。また、自然光を取り入れやすく、風通しの良い間取りにすることで、省エネで健康的な暮らしが可能です。

- 癒やしの空間: 落ち着いた色合いや自然素材、和のテイストを取り入れることで、安らぎと癒やしを感じられる空間を創出できます。忙しい日常から離れ、心身ともにリラックスできる住まいとなります。

- 資産価値の維持: 和モダンなデザインは、流行に左右されにくく、長期間にわたって高い資産価値を維持しやすい傾向があります。また、自然素材は経年変化による風合いの良さも魅力です。

- 多様な間取りへの対応: 和モダンな家は、平屋、2階建て、3階建てなど、様々な間取りに対応できます。ライフスタイルや家族構成に合わせて、自由度の高い設計が可能です。

デメリット

和モダンな家を建てる際には、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。

- 費用が高くなる場合がある: 自然素材の使用や、デザイン性の高い設計を行う場合、費用が高くなる可能性があります。予算に合わせて、素材やデザインを調整する必要があります。

- 建築可能な業者が限られる場合がある: 和モダンな家は、専門的な知識や技術を持った建築業者でなければ、理想の家を実現することが難しい場合があります。業者選びは慎重に行う必要があります。

- デザインの好みが分かれる場合がある: 和モダンなデザインは、人によって好みが分かれる場合があります。事前に、家族でデザインのイメージを共有し、納得のいく家づくりを進めることが重要です。

- メンテナンスに手間がかかる場合がある: 自然素材を使用している場合、定期的なメンテナンスが必要となる場合があります。メンテナンス費用や手間を考慮しておく必要があります。

和モダンな家の費用相場

和モダンな家を建てる際の費用は、間取り、使用する素材、設備のグレードなどによって大きく変動します。

一般的に、坪単価は60万円~100万円程度が相場とされていますが、これはあくまで目安です。

実際に家を建てる際には、複数の建築会社から見積もりを取り、詳細な費用を確認することが重要です。

費用を抑えるポイント

和モダンな家を建てる際に、費用を抑えるためのポイントをいくつかご紹介します。

- ローコスト住宅も検討する: 費用を抑えるためには、ローコスト住宅も選択肢に入れることが重要です。ローコスト住宅は、規格化されたプランや大量生産により、費用を抑えることができます。ただし、デザインや間取りの自由度が制限される場合があるため、注意が必要です。

- 素材のグレードを見直す: 無垢材や漆喰などの自然素材は魅力的ですが、高価な場合もあります。費用を抑えるためには、素材のグレードを見直すことも検討しましょう。例えば、無垢材ではなく、突板フローリングを使用したり、漆喰の代わりに珪藻土を使用したりすることで、費用を抑えることができます。

- 設備のグレードを見直す: 最新の設備は魅力的ですが、高価な場合もあります。費用を抑えるためには、設備のグレードを見直すことも検討しましょう。例えば、高機能なキッチンではなく、シンプルなデザインのキッチンを選んだり、高性能なエアコンではなく、標準的なエアコンを選んだりすることで、費用を抑えることができます。

- 減額調整を検討する: 見積もり金額が予算を超えてしまう場合は、減額調整を検討しましょう。不要な設備を省いたり、素材のグレードを下げたりすることで、費用を抑えることができます。

これらのポイントを踏まえ、予算内で理想の和モダンな家を実現できるようにしましょう。

和モダンな家を建てる際の注意点

和モダンな家を建てる際には、デザイン性や快適性を追求できる一方で、注意すべき点も存在します。

これらの注意点を事前に把握しておくことで、後悔のない家づくりを実現し、理想の和モダンな住まいを手に入れることができるでしょう。

建築会社選びのポイント

和モダンな家を建てるにあたり、最も重要なことの一つが、信頼できる建築会社を選ぶことです。

和モダンの家づくりには、高いデザイン性と専門的な知識が求められるため、実績があり、技術力の高い建築会社を選ぶことが重要です。

以下に、建築会社を選ぶ際のポイントをまとめました。

- 和モダン住宅の施工実績: 和モダン住宅の施工実績が豊富にあるか確認しましょう。施工事例を参考に、デザインの好みや、施工技術、得意とするデザインテイストなどを確認しましょう。

- 設計士との相性: 設計士との相性も重要です。希望するデザインや間取りを理解し、親身になって相談に乗ってくれる設計士を選びましょう。疑問や不安な点があれば、遠慮なく質問し、納得いくまで話し合うことが大切です。

- 自然素材へのこだわり: 自然素材を多く使用する和モダン住宅の場合、自然素材に関する知識や、適切な施工技術を持っている建築会社を選ぶ必要があります。自然素材の特性を理解し、最適な提案をしてくれる建築会社を選びましょう。

- アフターフォロー体制: 建築後のアフターフォロー体制も確認しておきましょう。万が一、不具合が生じた場合でも、迅速に対応してくれる建築会社を選ぶことが大切です。定期的なメンテナンスや点検のサービスを提供しているかどうかも確認しましょう。

まとめ:理想の和モダンな家を実現するために

和モダンな家の魅力、デザイン、費用、そして家づくりの注意点について解説してきました。

理想の和モダンな家を実現するためには、まず和モダンな家の定義と特徴を理解し、デザインのポイントを押さえることが重要です。

実例を参考にしながら、メリットとデメリットを比較検討し、費用相場を把握した上で、信頼できる建築会社を見つけ、綿密な計画を立てましょう。

この記事が、あなたの理想の住まいを実現するための一助となれば幸いです。

家族が自然と集まる!おしゃれな「サンクンリビング」の魅力と後悔しないためのポイント

家での時間を、もっと豊かに、もっと特別なものにしたいと考えていませんか?

この記事では、おしゃれでくつろげる空間として注目を集めている「サンクンリビング」に焦点を当て、その魅力を徹底解説します。

メリット・デメリットはもちろん、後悔しないための設計のポイントや、費用相場まで、あなたの疑問を全て解決します。

家族みんなが自然と集まり、笑顔が絶えない、そんな理想の空間を、あなたも実現しませんか?

サンクンリビングとは?

家づくりを検討している方にとって、サンクンリビングという言葉は、まだ耳慣れないかもしれません。

しかし、サンクンリビングは、空間を最大限に活用し、おしゃれで快適な住空間を実現するための魅力的な選択肢の一つです。

このセクションでは、サンクンリビングの基本的な概念とその特徴について解説します。

サンクンリビングの定義と特徴

サンクンリビングとは、床面を周囲よりも一段低く設計したリビングのことです。

「サンクン」とは英語で「沈んだ」という意味で、床が一段低くなっている様子を表しています。

この設計によって、空間に奥行きと広がりが生まれ、視覚的な効果で実際の広さ以上に開放感を感じられます。

また、床が低くなっていることで、自然と目線が下がり、落ち着いた雰囲気を作り出すことも可能です。

サンクンリビングの歴史

サンクンリビングは、実は比較的新しいデザインではありません。1960年代のアメリカで、空間を有効活用し、デザイン性の高い住空間を実現するために生まれました。その後、世界中で様々な住宅に取り入れられ、その魅力が再評価されています。

近年では、日本でもデザイン性の高い住宅への関心が高まり、サンクンリビングを採用するケースが増えています。

サンクンリビングのメリット

サンクンリビングは、その独特のデザイン性から、多くの人々を魅了しています。

床が一段低くなることで生まれる様々なメリットは、あなたの住空間をより豊かに、そして快適にしてくれるでしょう。

このセクションでは、サンクンリビングの主なメリットを詳しく解説していきます。

デザイン性の向上

サンクンリビングは、そのデザイン性の高さが大きな魅力です。床のレベルを変えることで、空間に立体感が生まれ、洗練された印象を与えます。

リビング全体に奥行きが生まれ、広々とした空間を演出できるでしょう。また、段差を利用して間接照明を設置するなど、デザインの幅が広がるのも特徴です。

単なる平面的な空間ではなく、視覚的なアクセントを加えることで、おしゃれで個性的なリビングを実現できます。

空間の広がりと開放感

サンクンリビングは、視覚的な効果によって空間の広がりと開放感を演出します。

床が低くなることで、天井が高く感じられ、実際の広さ以上にゆったりとした印象を与えます。

これにより、家族やゲストとのコミュニケーションを活発にし、より快適な空間を実現できるでしょう。

家族の一体感

サンクンリビングは、家族間のコミュニケーションを促進する効果も期待できます。床が低くなることで、自然と目線が下がり、家族が互いに顔を見やすく、会話が生まれやすい環境を作ります。リビングの中心に位置することが多いため、家族みんなが集まりやすく、自然と一体感が生まれるでしょう。

子供たちが遊ぶスペースとしても活用でき、家族の距離を近づける効果も期待できます。家族みんなで過ごす時間をより豊かなものにしてくれるでしょう。

くつろぎとリラックス効果

サンクンリビングは、くつろぎとリラックス効果を高める空間としても優れています。

床に座ったり、寝転んだりすることで、よりリラックスした姿勢で過ごすことができます。ソファを置かなくても、くつろげるスペースが生まれるのも魅力です。

段差を利用して、背もたれを作ったり、クッションを置いたりすることで、さらに快適な空間を演出できます。

家族みんなが思い思いの時間を過ごせる、癒やしの空間となるでしょう。

サンクンリビングのデメリットと注意点

費用

サンクンリビングを検討する上で、費用は重要な要素です。一般的なリビングと比較して、サンクンリビングは初期費用が高くなる傾向があります。

これは、床を掘り下げるための工事や、段差を設けるための構造的な補強が必要となるためです。

また、デザインにこだわる場合は、内装材や照明などにも費用がかかる可能性があります。

安全性

安全性も考慮すべき重要なポイントです。段差があるため、小さなお子さんや高齢者、足腰の弱い方にとっては転倒のリスクが高まります。

段差部分には手すりを設置したり、滑りにくい素材を使用するなどの対策が必要です。

また、照明計画も重要で、夜間でも安全に移動できるように、適切な明るさを確保する必要があります。

掃除のしにくさ

サンクンリビングは、掃除がしにくいというデメリットもあります。段差部分にホコリが溜まりやすく、掃除機をかける際に手間がかかることがあります。

また、低い位置にあるため、湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい環境になることもあります。こまめな掃除や換気、防カビ対策などを行う必要があります。

バリアフリーへの対応

バリアフリーの観点からも注意が必要です。将来的に車椅子を使用する可能性がある場合、サンクンリビングは不向きな場合があります。

段差をなくすためには、大規模なリフォームが必要になることもあります。

バリアフリーを考慮する場合は、フラットなリビングや、段差を小さくするなどの工夫が必要です。

採光と換気

採光と換気も重要なポイントです。床が低くなることで、窓からの採光が遮られたり、風通しが悪くなることがあります。

窓の配置や大きさ、換気扇の設置場所などを工夫し、十分な採光と換気を確保する必要があります。

特に、湿気がこもりやすい場所では、換気対策が重要になります。

サンクンリビングの設計ポイント

段差の高さ

サンクンリビングを設計する上で、段差の高さは非常に重要な要素です。段差が高すぎると、小さなお子さんや高齢者、足腰の弱い方にとって危険なものとなります。転倒のリスクが高まるだけでなく、昇降が困難になり、生活の質を低下させる可能性もあります。

安全性を確保するためには、段差を低く抑えることが重要です。一般的には、15cm以下が推奨されていますが、より安全性を高めるためには、10cm程度に抑えるのが理想的です。

また、段差部分には手すりを設置し、転倒防止に努めましょう。手すりは、掴まりやすく、安全な移動をサポートします。

さらに、段差の角を丸くするなど、細かな配慮も安全性を高める上で有効です。段差の高さは、デザイン性だけでなく、安全性も考慮して慎重に決定する必要があります。

素材選び

サンクンリビングの雰囲気を左右する重要な要素の一つが、素材選びです。素材によって、リビング全体の印象が大きく変わるため、慎重に選ぶ必要があります。床材には、肌触りが良く、温かみのある無垢材や、耐久性に優れたフローリングなどが人気です。

無垢材は、木のぬくもりを感じられ、リラックス効果も期待できます。一方、フローリングは、メンテナンスが容易で、デザイン性も高いため、多様なニーズに対応できます。その他、畳やタイルなどを部分的に取り入れることで、空間にアクセントを加えることも可能です。

壁材には、珪藻土や漆喰などの自然素材を使用することで、調湿効果や消臭効果が期待できます。これらの素材は、室内の空気を快適に保ち、健康的な空間を創出します。また、デザイン性も高く、空間に温かみを与えます。色や質感を選ぶことで、理想の雰囲気を演出できるでしょう。

素材を選ぶ際には、デザイン性だけでなく、機能性やメンテナンス性も考慮し、ライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。

間取りの工夫

サンクンリビングの間取りは、空間の印象を大きく左右します。間取りを工夫することで、より快適で使いやすい空間を実現できます。

リビングと他の空間との繋がり方を考慮し、開放感や一体感を演出することが重要です。例えば、リビングと庭を繋げることで、内と外を一体化させ、開放感を高めることができます。大きな窓や掃き出し窓を設置し、自然光を取り込むことも効果的です。

また、リビングとダイニングを隣接させ、家族が自然と集まる空間を創出することも可能です。キッチンとの繋がりを意識し、家事をしながら家族とのコミュニケーションを楽しめるようにするのも良いでしょう。段差を利用して、ソファスペースや、子供たちの遊び場を設けるのもおすすめです。

間取りを工夫することで、空間を最大限に活用し、多様なライフスタイルに対応できるリビングを実現できます。

サンクンリビングの費用相場

費用の内訳

サンクンリビングの費用は、様々な要因によって変動します。主な内訳としては、まず床を掘り下げるための土木工事費用、基礎工事費用が挙げられます。

これは、サンクンリビングの規模や深さ、地盤の状況によって大きく変わります。次に、内装工事費用です。床材や壁材、照明器具などの選定によって費用が異なり、こだわりの素材を選ぶほど費用は高くなります。また、段差部分の手すり設置や、安全対策のための工事も費用に含まれます。

その他、設計費用や、場合によっては申請費用なども必要になります。これらの費用を合計したものが、サンクンリビングの総費用となります。

費用を正確に把握するためには、複数の業者から見積もりを取り、詳細な内訳を確認することが重要です。

各項目の費用相場を比較検討し、予算内で理想のサンクンリビングを実現するための計画を立てましょう。

費用を抑えるポイント

サンクンリビングの費用を抑えるためには、いくつかのポイントがあります。まず、間取りを工夫することで、工事費用を削減できます。例えば、床を掘り下げる範囲を最小限に抑えたり、段差の高さを低くしたりすることで、工事の手間を減らし、費用を抑えることができます。

また、内装材を、比較的安価なものにすることで、費用を抑えることも可能です。

無垢材などの高価な素材ではなく、フローリングやクロスなどを選ぶことで、費用を抑えつつ、おしゃれな空間を実現できます。

デザインにこだわりすぎず、シンプルなデザインにすることも、費用を抑えるための有効な手段です。

シンプルなデザインは、工事の手間を減らすだけでなく、将来的なリフォームの際にも、柔軟に対応できるというメリットがあります。

複数の業者から見積もりを取り、価格交渉を行うことも重要です。相見積もりを取ることで、適正価格を把握し、費用を比較検討できます。

さらに、補助金や減税制度などを活用することも検討しましょう。これらの制度を利用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。

サンクンリビングに関するよくある質問(FAQ)

Q1: サンクンリビングの安全性は?

サンクンリビングは、段差があるため、小さなお子さんや高齢者、足腰の弱い方にとっては転倒のリスクがあるという側面があります。安全性を確保するためには、段差を低く抑えることが重要です。一般的には、15cm以下が推奨されていますが、より安全性を高めるためには、10cm程度に抑えるのが理想的です。

また、段差部分には手すりを設置し、滑りにくい素材を使用するなどの対策も有効です。照明計画も重要で、夜間でも安全に移動できるように、適切な明るさを確保する必要があります。

Q2: サンクンリビングの掃除は大変?

サンクンリビングは、段差部分にホコリが溜まりやすく、掃除機をかける際に手間がかかることがあります。

また、低い位置にあるため、湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい環境になることもあります。こまめな掃除や換気、防カビ対策などを行う必要があります。

掃除の際には、ハンディクリーナーや、隙間ノズルなどを活用すると便利です。また、換気扇を設置し、湿気を逃がすことも重要です。

まとめ:サンクンリビングで理想の空間を実現しよう

サンクンリビングについて、その定義からメリット・デメリット、設計のポイント、費用相場、そして実際の事例までを解説してきました。

理想の空間を実現するために、サンクンリビングは非常に魅力的な選択肢です。

開放感あふれる空間、家族の一体感、そしてくつろぎをもたらす効果は、あなたの暮らしを豊かに彩るでしょう。

後悔しないためには、メリットとデメリットを理解し、設計のポイントを押さえることが重要です。安全性や費用、そして日々の掃除のことまで、しっかりと考慮して、理想のサンクンリビングを実現してください。

この記事が、あなたの家づくりのヒントとなり、快適で、笑顔あふれる毎日へとつながることを願っています。

家事ラク!回遊動線の間取り実例集|メリット・デメリットと後悔しないためのポイント

「家事をもっと楽にしたい」「もっと快適な空間で暮らしたい」そう願うあなたへ。

この記事では、間取りのプロが教える、回遊動線の全てを徹底解説します。

回遊動線とは何か、そのメリットとデメリット、そして後悔しないための設計ポイントまで、豊富な実例と共にお届けします。

この記事を読めば、あなたの理想の住まいを実現するための第一歩を踏み出せるでしょう。

回遊動線とは?

「家事をもっと楽にしたい」「もっと快適な空間で暮らしたい」という願いを叶えるためのキーワード、それが「回遊動線」です。

この記事では、回遊動線の基本から、間取りの実例、設計のポイント、そして後悔しないための注意点まで、幅広く解説します。

回遊線の基本

回遊動線とは、家の中をぐるりと一周できる動線のことです。

特定の場所に固まらず、複数のルートで移動できるため、家事や生活の効率を格段に向上させることができます。例えば、キッチン、洗面所、洗濯スペースを回遊できる間取りにすることで、家事の負担を大幅に軽減することが可能です。

また、家族間のコミュニケーションも自然と生まれやすくなります。

回遊線のメリット

回遊動線の最大のメリットは、その利便性にあります。移動距離が短縮され、家事の時短に繋がるだけでなく、複数の場所からアクセスできるため、スムーズな動線が実現します。例えば、キッチンから洗面所、洗濯スペースへの移動が楽になれば、家事の負担が軽減され、時間的にも余裕が生まれます。

また、複数の出入り口があることで、家族間の移動もスムーズになり、コミュニケーションも活発になります。

回遊線のデメリット

回遊動線には、いくつかのデメリットも存在します。

まず、通常の動線よりもスペースが必要になることです。間取りによっては、デッドスペースが生じてしまう可能性もあります。

また、設計によっては、冷暖房効率が悪くなることも考えられます。さらに、回遊動線を確保するために、間取りの自由度が制限される場合もあります。

これらのデメリットを理解した上で、回遊動線を取り入れるかどうかを検討することが重要です。

回遊線の間取り実例集

キッチン中心の回遊動線

キッチンを中心に、パントリー、ダイニング、リビングへと繋がる回遊動線は、家事効率を重視する方におすすめです。

キッチンから食事の準備、配膳、片付けがスムーズに行え、リビングでくつろぐ家族とのコミュニケーションも取りやすくなります。

パントリーを設けることで、食品や調理器具の収納も整理しやすくなります。

水回り中心の回遊動線

洗面所、浴室、ランドリースペースを回遊できる間取りは、洗濯などの家事動線を効率化します。洗

濯物を洗う、干す、しまうという一連の作業がスムーズに行え、家事の負担を軽減できます。

また、来客時に生活感を隠せるように、水回りの位置を工夫することも重要です。

その他、様々な間取りの例

上記以外にも、玄関、クローゼット、リビングを繋ぐ回遊動線や、和室や中庭を介した回遊動線など、様々な間取りのバリエーションがあります。

それぞれのライフスタイルや間取りに合わせて、最適な回遊動線を選ぶことが重要です。

例えば、アウトドアリビングを設けて、庭へのアクセスを良くするのも良いでしょう。

回遊動線を取り入れる際は、実際の生活をイメージしながら、間取り図や実例を参考に、自分たちのライフスタイルに合った動線計画を立てることが大切です。

回遊線を取り入れる際のポイント

間取りの注意点

回遊動線を取り入れる際には、いくつかの注意点があります。まず、動線の長さに注意が必要です。

長すぎると移動が大変になり、かえって不便に感じることもあります。適切な長さに調整し、快適な動線を確保しましょう。

また、回遊動線は、部屋の配置や広さに大きく影響されます。

間取りによっては、デッドスペースができやすいため、効率的な空間利用を心がける必要があります。

広さの確保

回遊動線を確保するためには、ある程度の広さが必要です。特に、複数の人が同時に移動することを考慮すると、十分な幅を確保する必要があります。

例えば、廊下や通路の幅が狭すぎると、移動の妨げになり、回遊動線のメリットを活かせません。

家族構成やライフスタイルに合わせて、必要な広さを検討しましょう。狭小住宅や限られたスペースの場合でも、工夫次第で回遊動線を設計できます。

可動式の家具や間仕切りを活用したり、空間を立体的に使うことで、有効な動線を確保することが可能です。

動線計画のコツ

回遊動線を計画する際には、実際の生活をイメージすることが重要です。

家事動線、生活動線、来客動線など、様々な動線を考慮し、それぞれの動線が交差する場所や、スムーズに移動できるルートを検討しましょう。

例えば、キッチンから洗濯スペースへの動線、玄関からリビングへの動線など、具体的な動きをシミュレーションすることで、最適な動線計画を立てることができます。また、家族のライフスタイルや生活習慣に合わせて、動線をカスタマイズすることも大切です。

それぞれの家族に合った、使いやすい回遊動線を設計しましょう。

回遊線設計の注意点と失敗例

よくある失敗例

回遊動線を取り入れる際には、いくつかの失敗例が存在します。例えば、動線が長すぎて移動が大変になったり、逆に短すぎて回遊する意味がなくなってしまうケースです。

また、収納スペースが不足し、物が散乱してしまうこともよくある失敗です。

さらに、回遊動線を優先するあまり、採光や通風が悪くなってしまうこともあります。

これらの失敗例を参考に、設計段階でしっかりと対策を立てることが重要です。

失敗しないための対策

回遊動線で失敗しないためには、事前の計画が不可欠です。まず、自分たちのライフスタイルをしっかりと分析し、必要な動線を明確にしましょう。

家事動線、生活動線、来客動線など、様々な動線を考慮し、それぞれの優先順位を決定します。

次に、間取り図や3Dパースなどを活用し、実際に家の中を歩き回るようにシミュレーションを行いましょう。この際、家具の配置や収納スペースについても具体的に検討します。

専門家のアドバイスも積極的に取り入れ、プロの視点から問題点や改善点を見つけ出すことも重要です。

また、実際の施工事例を見学し、参考にすることも有効です。そして、回遊動線だけに固執せず、柔軟な発想で間取りを検討することも大切です。

快適な住空間を実現するために、様々な要素をバランスよく考慮しましょう。

まとめ:理想の住まいを実現するための回遊線設計

理想の住まいを実現するための回遊線設計について解説しました。回遊線は、家事や生活動線を効率化し、快適な住空間を実現するための有効な手段です。

この記事で紹介した情報が、あなたの理想の住まいづくりの一助となれば幸いです。

回遊動線を検討する際には、この記事で解説したメリット・デメリット、設計のポイント、そして注意点などを参考に、後悔のない住まいを実現してください。

吹き抜けリビングで後悔しない! 寒さ対策から間取りのコツまで徹底解説

「リビングを吹き抜けにしたい!」そう考えているあなたへ。

開放感あふれる空間は魅力的だけど、「寒そう」「光熱費が高そう」といった不安もつきものですよね。

この記事では、吹き抜けリビングのメリット・デメリットを客観的に解説し、後悔しないための間取りのコツ、寒さ対策、デザインのポイントまで、具体的な情報をお届けします。理想の空間を実現するために、ぜひ最後まで読んでみてください。

1. 吹き抜けリビングの魅力とは?

1-1. メリット:開放感、明るさ、デザイン性

吹き抜けリビングの最大の魅力は、何と言ってもその開放感です。

天井が高くなることで、空間全体が広々と感じられ、圧迫感が軽減されます。

自然光がたっぷりと入り込むため、部屋全体が明るくなり、日中の電気使用量を減らすことにもつながります。

デザイン性も高く、おしゃれな空間を演出できるため、洗練された雰囲気を好む方には特におすすめです。

1-2. デメリット:寒さ、光熱費、音の問題、掃除の難しさ

一方で、吹き抜けリビングにはいくつかのデメリットも存在します。特に、冬場の寒さ対策は重要な課題です。

天井が高くなることで暖房効率が下がり、光熱費が増加する可能性があります。また、音の問題も考慮が必要です。

音が反響しやすく、家族間の会話が聞き取りにくくなることも。さらに、高い場所の窓や照明器具の掃除が大変という問題もあります。

2. 後悔しない! 吹き抜けリビングの間取りのポイント

2-1. 採光と通風を考慮した間取り

吹き抜けリビングの間取りを考える上で、最も重要なポイントの一つが採光と通風です。

自然光を最大限に取り入れることで、部屋全体を明るく開放的にし、日中の電気代を節約できます。

高窓やトップライトを設置することで、より多くの光を採り入れることができます。

通風を考慮することも重要で、窓の配置や大きさ、換気システムなどを工夫することで、室内の空気を効率的に循環させ、快適な空間を保つことができます。

2-2. プライバシーの確保

開放的な吹き抜けリビングは魅力的ですが、同時にプライバシーの確保も考慮する必要があります。

特に、道路や隣家からの視線が気になる場合は、窓の高さや位置、カーテンやブラインドの設置などを工夫しましょう。

吹き抜け部分に高窓を設けることで、外部からの視線を遮りつつ、採光を確保することも可能です。

また、リビングと他の部屋との間に間仕切りを設けることで、空間を区切り、プライバシーを守ることができます。

3. 寒さ対策で快適さをキープ!

3-1. 断熱性能を高める方法

吹き抜けリビングの寒さ対策として、まず重要となるのが断熱性能の向上です。

断熱性能を高めることで、外気温の影響を受けにくくなり、室内の温度を一定に保ちやすくなります。

具体的には、壁、天井、床に高性能な断熱材を使用することが効果的です。グラスウールやロックウールなどの繊維系断熱材、発泡ウレタンなどの吹付け断熱、高性能な断熱ボードなど、様々な種類があります。それぞれの特徴や性能を比較検討し、最適な断熱材を選びましょう。

また、窓からの熱の出入りも大きいため、断熱性の高い窓ガラスや二重窓、内窓などを設置することも重要です。窓の断熱性能を高めることで、暖房効率が格段に向上し、光熱費の削減にも繋がります。

3-2. 暖房設備の選び方

吹き抜けリビングに適した暖房設備を選ぶことも、寒さ対策には不可欠です。吹き抜け空間全体を暖めるには、暖房能力の高い設備を選ぶ必要があります。

エアコン、床暖房、ファンヒーターなど、様々な暖房設備がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。エアコンは、設置が比較的容易で、冷暖房両方に使えるのがメリットですが、吹き抜け空間全体を暖めるには、能力の高い機種を選ぶ必要があります。

床暖房は、足元から暖められ、空気を汚さないのがメリットですが、設置費用がかかるのがデメリットです。

ファンヒーターは、即暖性に優れ、部屋全体を素早く暖めることができますが、燃料の補充や換気が必要になります。

それぞれの特徴を比較検討し、吹き抜けリビングの広さや間取り、ライフスタイルに合った暖房設備を選びましょう。

3-3. シーリングファンの効果的な活用

シーリングファンは、吹き抜けリビングの寒さ対策に非常に有効なアイテムです。

シーリングファンを設置することで、天井付近に溜まりがちな暖気を循環させ、部屋全体を均一に暖めることができます。

暖房時にシーリングファンを逆回転させることで、暖かい空気を床面に送り込み、足元を暖めることができます。また、夏場は冷房効率を高めることも可能です。

シーリングファンを選ぶ際には、羽根の枚数、サイズ、デザインなどを考慮し、部屋の雰囲気に合ったものを選びましょう。

設置場所や高さも重要で、効果的に空気を循環させるためには、適切な位置に設置する必要があります。

シーリングファンを効果的に活用することで、快適な空間を実現し、光熱費の節約にも繋がります。

3-4. 窓の断熱性能を高める

窓からの熱の出入りは、室内の温度に大きく影響します。冬は窓から熱が逃げやすく、夏は外からの熱が入りやすいため、窓の断熱性能を高めることが重要です。

窓の断熱性能を高める方法としては、断熱性の高い窓ガラスへの交換、二重窓や内窓の設置、断熱シートの活用などがあります

。断熱性の高い窓ガラスには、Low-Eガラスなどがあります。Low-Eガラスは、特殊な金属膜をコーティングしており、断熱性能に優れています。

二重窓や内窓を設置することで、窓と窓の間に空気の層を作り、断熱効果を高めることができます。

断熱シートは、窓ガラスに貼るだけで、手軽に断熱性能を向上させることができます。

これらの対策を組み合わせることで、窓からの熱の出入りを抑制し、快適な室内環境を実現することができます。

4. 光熱費を抑えるための工夫

4-1. 省エネ性能の高い住宅設備

吹き抜けリビングの光熱費を抑えるためには、まず省エネ性能の高い住宅設備を選ぶことが重要です。

具体的には、高効率エアコン、断熱性の高い窓、LED照明などを積極的に導入しましょう。高効率エアコンは、少ない電力で効率的に冷暖房を行うことができ、光熱費の削減に貢献します。

窓は、断熱性能の高いものを選ぶことで、外気温の影響を受けにくくなり、冷暖房効率が向上します。

LED照明は、消費電力が少なく、長寿命であるため、照明にかかる電気代を大幅に削減できます。

4-2. 太陽光発電システムの導入

太陽光発電システムを導入することも、光熱費を抑えるための効果的な方法です。

太陽光発電システムは、太陽光を利用して電気を生成し、自宅で消費することができます。余った電気は電力会社に売電することも可能で、収入を得ることもできます。吹き抜けリビングに設置する場合は、屋根の形状や日照条件を考慮し、最適なシステムを選びましょう。

専門業者に相談し、設置費用や発電量、売電価格などを比較検討することが大切です。太陽光発電システムの導入は、光熱費の削減だけでなく、環境への負荷を減らすことにもつながります。

5. おしゃれな吹き抜けリビングを実現するデザインのヒント

5-1. インテリアの選び方

吹き抜けリビングをおしゃれに演出するためには、まずインテリア選びが重要です。

開放的な空間を活かし、洗練された印象を与えるためには、全体のバランスを考慮しながら、デザイン性の高いアイテムを取り入れることがポイントです。

色使いは、空間の印象を大きく左右します。ベースカラーは、白やベージュなどの明るい色を選ぶと、空間が広く感じられ、開放感をさらに高めることができます。アクセントカラーとして、鮮やかな色や柄を取り入れることで、空間にメリハリをつけることができます。

カーテンやクッション、ラグなどで、季節や気分に合わせて色を変えるのもおすすめです。

家具選びも重要です。背の低い家具を選ぶと、空間を広く見せることができます。ソファは、座り心地の良いものを選びつつ、デザイン性にもこだわりましょう。リビングテーブルは、空間のアクセントとなるような、個性的なデザインのものを選ぶのも良いでしょう。

照明器具も、インテリアの一部として考え、デザイン性の高いものを選びましょう。

5-2. 照明計画

照明計画は、吹き抜けリビングのデザインにおいて、非常に重要な要素です。照明の種類や配置によって、空間の雰囲気は大きく変わります。

適切な照明計画を立てることで、おしゃれで快適な空間を実現できます。

まず、照明の種類について考えてみましょう。吹き抜けリビングでは、シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト、間接照明など、様々な種類の照明を組み合わせることで、立体感のある空間を演出できます。

シーリングライトは、部屋全体を均一に明るく照らすことができます。ペンダントライトは、デザイン性が高く、空間のアクセントになります。ダウンライトは、天井に埋め込むことで、すっきりとした印象を与えます。

間接照明は、壁や天井を照らすことで、柔らかな光を演出し、リラックスできる空間を作ることができます。

次に、照明の配置について考えてみましょう。吹き抜けリビングでは、複数の光源を組み合わせることで、空間に奥行きと立体感を出すことができます。

例えば、シーリングライトとペンダントライトを組み合わせることで、明るさとデザイン性を両立させることができます。

ダウンライトと間接照明を組み合わせることで、柔らかな光と陰影を演出し、落ち着いた空間を作ることができます。

また、照明の色温度も重要です。昼白色は、活動的な空間に適しており、電球色は、リラックスできる空間に適しています。

空間の用途に合わせて、適切な色温度の照明を選びましょう。

まとめ:理想の吹き抜けリビングを実現するために

吹き抜けリビングは、開放感と明るさ、そして家族のコミュニケーションを促進する魅力的な空間です。

しかし、寒さや光熱費、音の問題、掃除の難しさといったデメリットも存在します。この記事では、これらのメリットとデメリットを比較検討し、後悔しないための具体的な対策を紹介しました。

理想の吹き抜けリビングを実現するためには、まず、高気密・高断熱性能を確保することが重要です。

断熱材の選定や窓の断熱性能を高めることで、室内の温度を快適に保ち、光熱費を抑えることができます。

また、シーリングファンの効果的な活用や、適切な暖房設備の選定も不可欠です。

間取りにおいては、採光と通風を考慮し、プライバシーを確保しつつ、収納スペースを確保することが大切です。

デザインにおいては、インテリアの選び方や照明計画によって、おしゃれな空間を演出することができます。

この記事で得た知識を活かし、ぜひ理想の吹き抜けリビングを実現してください。

注文住宅のトラブル完全ガイド!事例と対策、失敗しない家づくりの秘訣

「一生に一度の大きな買い物だから、絶対に失敗したくない!」

注文住宅を検討しているあなたは、そう思っていませんか?

しかし、注文住宅には様々なトラブルのリスクが潜んでいます。

契約、設計、施工、そして引き渡し後…様々な段階で、予期せぬ問題が発生することも・・・。

この記事では、注文住宅で実際に起こりうるトラブル事例と、それを未然に防ぎ、万が一発生した場合でも適切な対処をするための対策を徹底解説します。

具体的な事例、専門家の意見、そしてあなたの理想の家づくりをサポートするための情報をお届けします。

この記事を読めば、あなたは注文住宅のリスクを正しく理解し、安心して家づくりを進めることができるでしょう。

1. 注文住宅でよくあるトラブル事例

注文住宅の建築は、多くの方にとって夢の実現であり、同時に大きな決断です。しかし、その過程には様々なトラブルが潜んでおり、事前の対策が不可欠です

。ここでは、注文住宅で実際によく発生するトラブル事例を、5つのカテゴリーに分けてご紹介します。

各事例を理解し、どのような状況で問題が起こりやすいのか、具体的に見ていきましょう。

1-1. 契約に関するトラブル

注文住宅の契約は、詳細な取り決め事項を含む複雑なものです。契約内容の理解不足や、ずさんな契約手続きが原因で、様々なトラブルが発生します。

主なトラブル事例としては、契約内容の不明確さ、追加費用の発生、そして契約解除に関する問題が挙げられます。

契約内容の不明確さは、後々の認識の相違や、業者とのトラブルに発展する可能性があります。

例えば、工事の範囲や使用する素材、設備の仕様などが曖昧なまま契約してしまうと、完成後に「聞いていた話と違う」といった事態になりかねません。

追加費用の発生も、よくあるトラブルの一つです。当初の見積もりには含まれていなかった費用が、工事の進行とともに次々と請求されるケースも少なくありません。

契約解除に関するトラブルも、注意が必要です。業者の倒産や、施主側の事情による契約解除など、様々な理由で契約が解除される場合がありますが、その際に発生する違約金や損害賠償の問題も考慮する必要があります。

1-2. 設計に関するトラブル

理想の住まいを実現するために重要な設計段階でも、様々なトラブルが発生します。

設計ミス、希望通りの間取りにならない、デザインの不一致などが主なトラブル事例です。

設計ミスは、建物の構造的な問題や、法規に適合しない設計につながる可能性があります。間取りに関しても、生活動線や収納スペースの不足など、実際に住んでみてから不便さを感じるケースがあります。デザインの不一致も、施主と設計者の間でイメージの共有ができていない場合に起こりやすくなります。

完成後に「思っていたイメージと違う」と感じても、修正が難しい場合があるため、事前の打ち合わせを徹底することが重要です。

1-3. 施工に関するトラブル

施工段階では、手抜き工事、施工不良、工期の遅延などが問題として発生します。

手抜き工事は、建物の強度や耐久性に影響を与え、将来的な修繕費用が増加する原因となります。施工不良は、雨漏りやひび割れなど、様々な形で現れる可能性があります。工期の遅延は、引っ越しやローンの支払いに影響を与え、施主の負担を増やすことになります。

これらのトラブルを未然に防ぐためには、工事中の現場確認や、第三者機関による検査などを活用することが有効です。

1-4. 費用に関するトラブル

費用に関するトラブルは、注文住宅の建築において非常に多く発生します。見積もりと実際の費用の相違、追加費用の不透明さ、そして支払いに関する問題などが主な事例です。

当初の見積もりが、実際の費用よりも大幅に安く提示されている場合があり、工事が進むにつれて追加費用が請求されるケースが少なくありません。追加費用の内訳が不明確な場合も、業者との間でトラブルに発展する可能性があります。

これらのトラブルを防ぐためには、複数の業者から見積もりを取り、費用の内訳を詳細に確認することが重要です。

1-5. 業者に関するトラブル

悪質な業者との契約、コミュニケーション不足、そして業者の倒産なども、注文住宅でよくあるトラブルです。

悪質な業者は、不当な価格で契約を迫ったり、手抜き工事を行ったりする可能性があります。コミュニケーション不足は、認識の相違や、意思疎通の不足につながり、様々なトラブルの原因となります。業者の倒産は、工事の遅延や、未完成のまま工事が中断されるなど、施主にとって大きな損害をもたらす可能性があります。

これらのトラブルを防ぐためには、業者の実績や評判を事前に確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

2. トラブルを未然に防ぐための対策

注文住宅におけるトラブルは、事前の対策によって多くを防ぐことが可能です。

ここでは、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策を、契約前、設計段階、施工中、引き渡し後の各フェーズに分けて解説します。

2-1. 契約前の注意点

契約前には、以下の点に注意し、入念な準備を行いましょう。

- 複数の業者を比較検討する: 複数の住宅メーカーや工務店から見積もりを取り、価格、性能、デザイン、保証内容などを比較検討しましょう。各社の強みと弱みを把握し、自分たちの要望に最も合う業者を選びましょう。また、比較検討の際には、実際に建てられた住宅を見学したり、担当者とのコミュニケーションを通じて、相性や信頼関係を確認することも重要です。

- 契約内容を詳細に確認する: 契約書にサインする前に、契約内容を隅々まで確認しましょう。工事範囲、使用する素材、設備の仕様、追加費用の発生条件、支払い方法、工期、瑕疵担保責任、保証内容など、重要な項目を全て理解し、不明な点は必ず業者に質問して解消しましょう。契約書に記載されている内容と、口頭での説明に相違がないか確認することも重要です。

- 資金計画を明確にする: 住宅ローンを含む資金計画を、事前に明確にしておきましょう。自己資金、借入可能額、毎月の返済額などを把握し、無理のない資金計画を立てることが大切です。専門家(ファイナンシャルプランナーなど)に相談し、適切なアドバイスを受けるのも良いでしょう。また、予期せぬ追加費用に備えて、余裕を持った資金計画を立てることも重要です。

2-2. 設計段階での注意点

設計段階では、以下の点に注意し、理想の住まいを実現するための準備を行いましょう。

- 詳細な打ち合わせを行う: 設計者と綿密な打ち合わせを行い、自分たちの要望を具体的に伝えましょう。間取り、デザイン、設備、素材など、細部にわたってイメージを共有し、図面やパース図で確認することが重要です。複数の案を提案してもらい、比較検討することも有効です。また、変更点や修正点があれば、その都度設計者に伝え、図面に反映してもらいましょう。

- 専門家のアドバイスを受ける: 建築士やインテリアコーディネーターなど、専門家のアドバイスを受けるのも良いでしょう。プロの視点から、間取りの効率性、デザインのバランス、使い勝手の良さなどについて、客観的なアドバイスをもらうことができます。また、法規や構造に関する専門的な知識も得ることができます。

- 図面を詳細にチェックする: 図面を隅々までチェックし、間取り、寸法、設備の配置、配線などを確認しましょう。特に、コンセントの位置や数、収納スペースの広さなどは、生活のしやすさに大きく影響するため、入念に確認する必要があります。不明な点があれば、設計者に質問し、納得いくまで説明を受けましょう。

2-3. 施工中の注意点

施工中は、以下の点に注意し、工事の進捗状況を確認しましょう。

- 現場を定期的に確認する: 定期的に現場に足を運び、工事の進捗状況を確認しましょう。施工状況を目で見て確認することで、手抜き工事や施工不良を早期に発見することができます。可能であれば、写真やビデオを記録しておくと、後々のトラブル発生時に役立ちます。

- 疑問点や問題点を業者に伝える: 工事中に疑問点や問題点があれば、遠慮なく業者に伝えましょう。小さな問題でも、放置しておくと大きなトラブルに発展する可能性があります。業者とのコミュニケーションを密にし、問題点を早期に解決することが重要です。

- 第三者機関の検査を利用する: 第三者機関による検査を利用するのも良いでしょう。専門家の目で、工事の品質や安全性をチェックしてもらうことができます。検査結果に基づいて、業者に改善を求めることも可能です。

2-4. 引き渡し前の注意点

引き渡し前には、以下の点に注意し、最終確認を行いましょう。

- 完成検査を行う: 完成した住宅を隅々まで検査し、図面通りに施工されているか、不具合がないかを確認しましょう。キズ、汚れ、設備の動作確認、雨漏りのチェックなど、様々な項目をチェックする必要があります。専門家(建築士など)に依頼して、検査を行うのも有効です。

- 設備の取り扱い説明を受ける: 設備(給湯器、エアコン、インターホンなど)の取り扱い説明を受け、正しく使用できるようにしましょう。保証期間やメンテナンス方法についても確認しておきましょう。取扱説明書は、大切に保管してください。

- 保証書や書類を受け取る: 保証書、各種書類(建築確認申請書、検査済証、設備の説明書など)を受け取り、大切に保管しましょう。これらの書類は、万が一トラブルが発生した場合や、将来的に住宅を売却する際に必要となる場合があります。

3. 万が一トラブルが発生した場合の対処法

注文住宅の建築は、多くの人にとって夢の実現ですが、万が一トラブルが発生した場合、冷静に対処することが重要です。

ここでは、トラブルが発生した場合の適切な対処法について解説します。

専門家への相談、紛争解決の手段を知っておくことで、問題解決への道筋をつけましょう。

3-1. 専門家への相談

トラブルが発生した場合、まずは専門家への相談を検討しましょう。専門家は、問題解決のためのアドバイスやサポートを提供してくれます。

相談できる専門家としては、弁護士、建築士、住宅紛争処理支援センターなどがあります。

弁護士は、法的な観点から問題解決をサポートしてくれます。契約内容の確認、相手方との交渉、訴訟など、法的手段が必要な場合に頼りになります。

建築士は、建物の構造や設計に関する専門知識を持っており、施工不良や設計ミスなどの問題について相談できます。

住宅紛争処理支援センターは、住宅に関する紛争の解決を支援する公的な機関です。専門家による相談やあっせん、調停など、様々な解決手段を提供しています。

専門家への相談は、問題解決の第一歩です。早期に相談することで、事態の悪化を防ぎ、適切な対応を取ることができます。

相談する際には、問題の経緯や状況を具体的に説明し、証拠となる資料(契約書、図面、写真など)を提示しましょう。

3-2. 紛争解決の手段

トラブルが解決しない場合、紛争解決の手段を検討する必要があります。主な紛争解決の手段としては、示談交渉、調停、訴訟などがあります。

示談交渉は、当事者同士が話し合い、合意を目指す方法です。費用や時間がかからず、柔軟な解決が可能です。調停は、裁判所の調停委員が間に入り、話し合いをまとめる方法です。専門的な知識を持つ第三者が関与することで、円滑な解決が期待できます。

訴訟は、裁判所に訴えを起こし、判決を求める方法です。法的拘束力のある解決が得られますが、費用や時間がかかります。

紛争解決の手段は、トラブルの内容や状況によって異なります。専門家と相談し、最適な方法を選択しましょう。

また、紛争解決の際には、証拠の収集や、記録の作成など、事前の準備が重要です。

信頼できる業者を選ぶためのポイント

注文住宅の成功は、信頼できる業者選びにかかっていると言っても過言ではありません。

しかし、数多くの住宅メーカーや工務店の中から、どのようにして信頼できる業者を見つければ良いのでしょうか。

ここでは、信頼できる業者を選ぶための具体的なポイントを、5つのカテゴリーに分けて解説します。

これらのポイントを参考に、後悔のない家づくりを実現しましょう。

実績と経験

業者の実績と経験は、その業者の信頼性を測る上で非常に重要な要素です。実績が豊富であれば、それだけ多くの経験を積んでおり、様々なケースに対応できる可能性が高いと言えます。具体的には、業者のウェブサイトやパンフレットで、過去の施工事例や実績を確認しましょう。

施工事例の写真や、顧客の声なども参考にすると良いでしょう。また、創業からの年数や、年間施工実績数なども、業者の経験を測る上で参考になります。

実績が豊富で、経験豊富な業者を選ぶことで、安心して家づくりを任せることができます。

評判と口コミ

業者の評判と口コミも、信頼できる業者を選ぶ上で重要な情報源となります。実際にその業者を利用した顧客の生の声は、業者の実力や対応の良し悪しを知る上で非常に役立ちます。インターネット上の口コミサイトや、SNSなどで、業者の評判を調べてみましょう。

良い評判だけでなく、悪い評判も確認し、総合的に判断することが重要です。また、実際にその業者で家を建てた人に話を聞くのも良いでしょう。

可能であれば、完成した住宅を見学させてもらうのも良いかもしれません。第三者の意見を参考にすることで、客観的な視点から業者を評価することができます。

コミュニケーション能力

業者とのコミュニケーション能力も、家づくりをスムーズに進める上で非常に重要な要素です。

家づくりは、業者との共同作業であり、密なコミュニケーションが不可欠です。打ち合わせの際に、こちらの要望をしっかりと聞いてくれるか、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、質問に対して的確に答えてくれるかなど、コミュニケーション能力をチェックしましょう。

担当者との相性も重要です。相性の良い担当者であれば、安心して家づくりを進めることができます。契約前に、担当者と何度か話をして、コミュニケーションの取り方を確認することをおすすめします。

提案力と設計力

業者の提案力と設計力も、信頼できる業者を選ぶ上で重要なポイントです。理想の住まいを実現するためには、業者の提案力が不可欠です。

こちらの要望をしっかりと理解し、それに応じたプランを提案してくれる業者を選びましょう。設計力も重要です。デザイン性だけでなく、機能性や耐久性も考慮した設計をしてくれる業者を選びましょう。設計士の資格や、過去の設計事例なども参考にすると良いでしょう。

提案力と設計力に優れた業者を選ぶことで、より理想に近い家づくりを実現することができます。

アフターフォローと保証

アフターフォローと保証も、信頼できる業者を選ぶ上で重要な要素です。家は完成したら終わりではありません。

完成後も、定期的なメンテナンスや、万が一のトラブルに対応してくれる業者を選びましょう。保証内容についても、しっかりと確認しておきましょう。

瑕疵担保責任や、設備保証など、保証期間や保証範囲を確認し、安心して暮らせる業者を選びましょう。

アフターフォローと保証が充実している業者を選ぶことで、万が一のトラブルが発生した場合でも、安心して対応することができます。

5. まとめ

注文住宅のトラブルは、事前の知識と対策によって、多くを回避できます。

この記事では、契約、設計、施工、費用、業者に関する様々なトラブル事例を提示し、それぞれの対策を解説しました。

トラブルを未然に防ぐために

契約前の比較検討、契約内容の確認、資金計画の明確化が重要です。設計段階では、詳細な打ち合わせと専門家のアドバイスを受け、図面をしっかりとチェックしましょう。施工中は、現場の確認と業者との密なコミュニケーションが不可欠です。

引き渡し前には、完成検査と設備の取り扱い説明を受け、保証書や書類を確実に受け取りましょう。

万が一の時のために

トラブルが発生した場合は、専門家への相談、そして紛争解決の手段を理解しておくことが大切です。

弁護士、建築士、住宅紛争処理支援センターなど、頼れる専門家を事前に知っておきましょう。

注文住宅は、あなたの理想の住まいを実現するための第一歩です。この記事で得た知識を活かし、後悔のない家づくりを実現してください。

スキップフロアとは?メリット・デメリットを徹底解説!

「スキップフロア」という言葉を聞いたことはありますか?

スキップフロアは、空間を最大限に活用し、おしゃれな住まいを実現できる魅力的な間取りです。

しかし、導入するにあたっては、メリットだけでなく、デメリットや注意点も知っておく必要があります。

この記事では、スキップフロアの定義から、メリット・デメリット、知りたい情報を網羅的に解説します。

この記事を読めば、あなたの理想の家づくりにスキップフロアが適しているかどうかを判断し、後悔のない選択ができるでしょう。

スキップフロアとは?

「スキップフロア」とは、フロアの一部をずらして配置する間取りのことです。

これにより、空間に立体的な変化が生まれ、開放感やデザイン性の高い住まいを実現できます。

しかし、その定義や特徴を正しく理解していなければ、理想の家づくりにつながらない可能性もあります。

スキップフロアの定義

スキップフロアとは、1つの階の中に、高さの異なる複数の床面(フロア)が存在する間取りのことです。

通常、家は1つの階に1つの高さの床面がありますが、スキップフロアは、床面を半階分ずらしたり、段差を設けたりすることで、空間に変化をもたらします。

これにより、縦方向の空間を有効活用し、広々とした印象を与えることができます。

また、各フロアを緩やかにつなぐことで、家族間のコミュニケーションを促進する効果も期待できます。

他の間取りとの違い

スキップフロアは、ロフトや中二階と混同されやすいですが、それぞれ異なる特徴を持っています。

ロフトは、天井裏を利用した空間であり、収納や趣味のスペースとして活用されることが多いです。

中二階は、1階と2階の間に設けられる小さな空間で、書斎や子供の遊び場などに利用されます。

一方、スキップフロアは、これらの空間よりも広い範囲にわたって床の高さを変えるため、空間全体に大きな変化をもたらします。

スキップフロアは、単なる空間の追加だけでなく、家のデザイン性や機能性を向上させるための間取りと言えるでしょう。

スキップフロアのメリット

スキップフロアには、通常の住宅にはない多くのメリットがあります。

空間を有効活用し、デザイン性の高い住まいを実現できるだけでなく、採光や通風を向上させる効果も期待できます。

空間の有効活用

スキップフロアは、デッドスペースになりがちな空間を有効活用できるというメリットがあります。

床の高さをずらすことで、空間に立体感が生まれ、部屋を広く見せる効果があります。

例えば、リビングの一角をスキップフロアにして、そこをスタディスペースや収納スペースとして活用することも可能です。

また、床下収納を設けることで、さらに収納力を高めることもできます。

このように、スキップフロアは、限られた空間を最大限に活用し、より快適な住空間を実現するための有効な手段となります。

デザイン性の向上

スキップフロアは、デザイン性の高い住まいを実現できるというメリットもあります。

床の高さに変化をつけることで、空間にリズム感が生まれ、おしゃれな雰囲気を演出できます。

例えば、リビングとダイニングの間にスキップフロアを設けて、空間を緩やかに区切ることで、洗練された印象を与えることができます。

また、スキップフロアに間接照明を設置することで、さらにデザイン性を高めることも可能です。

スキップフロアは、単なる間取りの工夫だけでなく、住まいのデザイン性を格段に向上させるための有効な手段となります。

採光・通風の向上

スキップフロアは、採光と通風を向上させる効果も期待できます。

床の高さをずらすことで、窓の位置を高くしたり、異なる方向に配置したりすることが可能になり、より多くの光を取り込むことができます。

また、風の通り道を確保しやすくなり、通風を良くすることもできます。

例えば、リビングの吹き抜け部分にスキップフロアを設けることで、上部の窓から光を取り込み、開放感あふれる空間を実現できます。

このように、スキップフロアは、住まいの快適性を高めるためにも、有効な手段となります。

スキップフロアのデメリット

スキップフロアは、魅力的な間取りですが、いくつかのデメリットも存在します。

これらのデメリットを理解し、対策を講じることで、後悔のない家づくりを目指しましょう。

コスト

スキップフロアは、通常の住宅よりも建築コストが高くなる傾向があります。

これは、スキップフロアの構造が複雑であること、追加の工事が必要になることなどが原因です。

具体的には、基礎工事、床の増設、階段の設置などに費用がかかります。また、設計費用も高くなる可能性があります。

しかし、スキップフロアにすることで、空間を有効活用でき、結果的に部屋数を減らせる場合もあります。

そのため、総合的にコストを比較検討することが重要です。

建築会社に見積もりを依頼する際には、スキップフロア部分の費用を詳細に確認し、他の間取りとの比較も行うようにしましょう。

断熱性への影響

スキップフロアは、断熱性能に影響を与える可能性があります。

床の高さをずらすことで、部屋間の温度差が生じやすくなり、冷暖房効率が低下する可能性があります。そのため、断熱材の選定や施工方法に工夫が必要です。

例えば、断熱性能の高い窓ガラスを使用したり、床下や壁に断熱材をしっかりと充填したりするなどの対策が考えられます。

また、全館空調システムを導入することで、部屋間の温度差をなくし、快適な空間を保つこともできます。

バリアフリーへの配慮

スキップフロアは、バリアフリーの観点から課題となる場合があります。

段差があるため、高齢者や体の不自由な方にとっては、移動が困難になる可能性があります。

スキップフロアを検討する際には、将来的な生活の変化も考慮し、段差の少ない間取りや、エレベーターの設置などを検討することも重要です。

手すりの設置や、段差をスロープにするなどの工夫も有効です。バリアフリー設計に対応したスキップフロアの事例を参考に、快適で安全な住空間を実現しましょう。

スキップフロアの間取りアイデア

リビングでの活用

リビングは、スキップフロアを取り入れることで、最も効果的に空間を演出できる場所の一つです。

スキップフロアによって、空間に高低差が生まれ、奥行きと開放感が生まれます。例えば、リビングの一角を一段高くすることで、そこをくつろぎのスペースとして活用できます。ソファを配置して、家族みんなでくつろげる空間にするのも良いでしょう。

また、スキップフロアの下部を収納スペースとして活用することも可能です。

テレビボードやAV機器を置くスペースを設けたり、本棚を造作したりすることで、リビングをすっきりと整理できます。

さらに、スキップフロアに窓を設けることで、採光を良くし、開放感を高めることも可能です。

吹き抜けと組み合わせることで、より明るく、広々としたリビングを実現できます。

子供部屋での活用

子供部屋にスキップフロアを取り入れることで、子供たちの創造性を育む空間を作ることができます。

スキップフロアは、子供たちの遊び場や学習スペースとして活用できます。

例えば、子供部屋の一角をスキップフロアにして、秘密基地のような空間を作るのも良いでしょう。

階段やはしごを設置することで、子供たちはまるで冒険しているような気分を味わえます。

また、スキップフロアの下部を収納スペースとして活用することで、おもちゃや絵本を整理できます。

スキップフロアに机を設置すれば、学習スペースとしても活用できます。

子供たちは、高低差のある空間で、自分だけの世界を作り、想像力を育むことができるでしょう。

安全性に配慮し、落下防止のための手すりや柵を設けることが重要です。

スキップフロアのデザイン事例

スキップフロアのデザインは、空間の魅力を最大限に引き出し、個性的で快適な住まいを実現するための重要な要素です。

様々なデザイン事例を通して、スキップフロアの可能性を探求し、あなたの理想の住まいづくりのヒントを見つけましょう。

スタイル別事例紹介

スキップフロアは、様々なデザインスタイルと組み合わせることで、多様な表情を見せます。

ここでは、代表的なスタイル別に、スキップフロアのデザイン事例を紹介します。

- モダンデザイン: シンプルで洗練された空間に、スキップフロアがアクセントを加えます。無駄のないデザインと、直線的なラインが特徴で、スタイリッシュな印象を与えます。モノトーンを基調とし、アクセントカラーを取り入れることで、都会的で洗練された空間を演出できます。

- ナチュラルデザイン: 木のぬくもりを活かした、自然で温かみのある空間にスキップフロアを取り入れることで、より開放的で心地よい空間を創出できます。無垢材のフローリングや、漆喰の壁など、自然素材をふんだんに使用し、自然光を効果的に取り入れることで、安らぎのある空間を演出できます。

- ヴィンテージデザイン: 古材やアンティーク家具を取り入れ、レトロで落ち着いた雰囲気を演出するヴィンテージスタイルにも、スキップフロアは相性が良いです。スキップフロアの高低差が、空間に奥行きと立体感を与え、ヴィンテージアイテムの魅力をさらに引き立てます。レンガ調の壁や、アイアン製の階段など、素材感のあるアイテムを取り入れることで、より個性的な空間を演出できます。

- 和モダンデザイン: 和の要素とモダンの要素を融合させた和モダンデザインにも、スキップフロアは適しています。自然素材や落ち着いた色合いを使用し、障子や格子戸を取り入れることで、和の趣を感じさせながら、モダンな空間を実現できます。スキップフロアの高低差が、空間にリズムを生み出し、洗練された雰囲気を演出します。

スキップフロアを導入する際の注意点

専門家のアドバイス

スキップフロアを検討する際には、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。

建築家や設計士は、スキップフロアの設計に関する専門知識を持っており、法規制や構造的な課題をクリアするための適切なアドバイスを提供してくれます。

また、施工業者も、スキップフロアの施工経験が豊富であれば、より質の高い工事を期待できます。

専門家を選ぶ際には、スキップフロアに関する実績や経験、得意分野などを確認し、信頼できる専門家を選びましょう。

専門家との連携は、理想のスキップフロアを実現するための第一歩です。

設計段階から、あなたの要望やライフスタイルを伝え、共にプランを練り上げていくことが重要です。

専門家は、あなたの要望を形にするために、最適な間取りやデザインを提案し、法規制や構造的な課題をクリアするためのアドバイスをしてくれます。

また、施工段階においても、専門家は、工事の進捗状況を管理し、品質を確保するための役割を果たします。

専門家との密なコミュニケーションを通じて、後悔のないスキップフロアを実現しましょう。

まとめ:スキップフロアで理想の住まいを実現するために

スキップフロアは、空間を最大限に活用し、デザイン性の高い住まいを実現できる魅力的な間取りです。

この記事では、スキップフロアの定義からメリット・デメリット、費用、事例まで、さまざまな情報を解説してきました。

スキップフロアを導入することで、空間の有効活用、デザイン性の向上、採光・通風の向上といったメリットが得られます。

しかし、コストや法規制、断熱性、バリアフリーへの配慮といったデメリットも存在します。

これらの情報を踏まえ、あなたのライフスタイルやニーズに最適な選択をすることが重要です。

この記事を通して、スキップフロアに対する理解を深め、後悔のない理想の住まいづくりを実現するための一助となれば幸いです。

ぜひ、今回ご紹介した情報をもとに、スキップフロアを取り入れた住まいを検討してみてください。

平屋に中庭!後悔しないための間取りと費用、デザインの全て

「平屋に中庭のある暮らし」それは、多くの人が憧れる理想のライフスタイルの一つです。

プライベートな空間でありながら、開放感も味わえる。家族やペットとの時間を豊かにする。

この記事では、そんな中庭のある平屋について、間取り、費用、デザイン、そして後悔しないためのポイントまで、徹底的に解説します。

あなたの理想の住まいを実現するための第一歩を、この記事から踏み出してみませんか?

中庭のある平屋の魅力とは?メリットとデメリットを解説

平屋に中庭を設けることは、開放感とプライバシーを両立させ、豊かな暮らしを実現する魅力的な選択肢です。

しかし、メリットだけでなく、デメリットも理解した上で、後悔のない家づくりを進めることが重要です。

ここでは、中庭のある平屋のメリットとデメリットを具体的に解説します。

メリット

- 開放感とプライバシーの両立: 中庭は、外部からの視線を遮りながら、空や光を取り込むことができます。これにより、プライベートな空間を確保しつつ、開放感あふれる暮らしを実現できます。

- 家族のコミュニケーション促進: 中庭は、家族が一緒に過ごすための理想的な空間となります。子供たちが遊んだり、バーベキューを楽しんだりすることで、自然とコミュニケーションが生まれます。

- 自然との一体感: 中庭に植栽を施すことで、四季折々の自然を感じることができます。室内から庭を眺めたり、庭でくつろいだりすることで、心豊かな生活を送ることができます。

- 防犯性の向上: 中庭は、外部からの侵入を防ぐためのバリアとしての役割も果たします。死角を減らし、防犯カメラやセンサーを設置することで、安全性を高めることができます。

- デザイン性の向上: 中庭は、家のデザイン性を高める上で重要な要素となります。洗練されたデザインの中庭は、家の価値を高め、所有する喜びをもたらします。

デメリット

- 建築費用と維持費の増加: 中庭を設けるためには、通常の平屋よりも建築費用がかかります。また、庭の維持管理にも費用がかかります。これらの費用を考慮した上で、予算を立てる必要があります。

- 日当たりと風通しの問題: 中庭の形状や周囲の環境によっては、日当たりや風通しが悪くなる場合があります。設計段階で、これらの問題を考慮し、適切な対策を講じる必要があります。

- プライバシーの確保: 中庭が近隣の家から見えてしまう場合、プライバシーが損なわれる可能性があります。塀や植栽などで視線を遮る工夫が必要です。

- 雨水対策: 中庭に雨水が溜まりやすい場合は、排水設備を設置する必要があります。また、水はけの良い素材を選ぶことも重要です。

- 害虫対策: 庭には、害虫が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスや、防虫対策を行う必要があります。

これらのメリットとデメリットを比較検討し、自分たちのライフスタイルに合った選択をすることが大切です。

様々な間取りタイプをご紹介

コの字型

コの字型の間取りは、中庭を建物がコの字に囲むように配置されるのが特徴です。

3方向から囲まれる中庭は、外部からの視線を遮断しやすく、高いプライベート空間を確保できます。

また、建物と中庭が一体となり、より広々とした空間を演出できます。

例えば、リビングとダイニングを中庭に面して配置することで、開放感あふれる空間を実現できます。

ロの字型

ロの字型の間取りは、建物が中庭を四方から囲むように配置されます。コの字型よりもさらにプライベート性が高く、外部からの視線を完全に遮断できます。

まるで隠れ家のような空間で、家族だけの時間を満喫できます。中庭を囲むように各部屋を配置できるため、採光や風通しも良く、快適な住空間を実現できます。

その他

上記以外にも、中庭の配置や建物の形状によって様々な間取りタイプがあります。例えば、L字型や、中庭の一部を建物が覆うような形状も可能です。

それぞれの間取りには、メリットとデメリットがあり、ライフスタイルや好みに合わせて最適なものを選ぶことが重要です。

建築家や設計士に相談し、理想の住まいを実現するための間取りを検討しましょう。

中庭のある平屋の費用相場

中庭のある平屋を検討する上で、費用に関する情報は非常に重要です。

建築費だけでなく、維持費についても理解しておくことで、資金計画を立てやすくなります。ここでは、中庭のある平屋の費用相場について詳しく解説します。

建築費用

中庭のある平屋の建築費用は、一般的な平屋よりも高くなる傾向があります。

これは、中庭を設けるために、建物の構造が複雑になったり、広い土地が必要になったりするためです。

また、中庭のデザインや使用する素材によっても費用は大きく変動します。一般的に、坪単価は、70万円〜100万円程度が目安となります。

ただし、これはあくまで目安であり、実際の費用は、建物の規模、使用する素材、設計事務所や工務店の選定などによって大きく異なります。

複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。

維持費用

建築費用だけでなく、維持費用についても考慮する必要があります。中庭のある平屋の維持費用としては、主に以下のものが挙げられます。

- 固定資産税: 土地や建物の評価額に応じて課税されます。中庭部分も評価の対象となるため、固定資産税が高くなる可能性があります。

- 修繕費: 外壁や屋根の修繕、設備の交換など、建物の維持に必要な費用です。中庭部分のメンテナンスも含まれます。

- 庭の維持費: 庭木の剪定、芝生の管理、草むしりなど、庭を美しく保つための費用です。専門業者に依頼する場合は、それなりの費用がかかります。

- 光熱費: 中庭の形状や、窓の配置によっては、夏は暑く、冬は寒くなる可能性があります。冷暖房費が高くなることも考慮しておきましょう。

これらの費用を考慮し、長期的な視点で資金計画を立てることが大切です。

また、維持費を抑えるために、省エネ性能の高い設備を導入したり、メンテナンスしやすい素材を選んだりするのも良いでしょう。

おしゃれな中庭をデザインするポイント

素材選び

中庭のデザインにおいて、素材選びは非常に重要な要素です。素材によって、空間の雰囲気や印象が大きく変わります。

例えば、天然石やレンガは、高級感と重厚感を演出し、自然素材の木材は、温かみと安らぎを与えます。

コンクリートやタイルは、モダンで洗練された印象を与えます。素材を選ぶ際には、耐久性、メンテナンス性、コストなども考慮する必要があります。

また、周囲の環境との調和も大切です。家の外観や庭全体の雰囲気に合わせて、最適な素材を選びましょう。

植栽

植栽は、中庭のデザインにおいて、空間に生命力と彩りを与える重要な要素です。植物の種類や配置によって、様々な表情を演出できます。

例えば、シンボルツリーを植えることで、空間のアクセントになり、季節の移り変わりを感じさせてくれます。

下草やグランドカバーを組み合わせることで、立体感と奥行きを出し、より豊かな空間を演出できます。

また、ハーブや果樹を植えることで、香りや実りを楽しめる空間を作ることも可能です。

植栽を選ぶ際には、日当たりや風通し、土壌などの環境条件を考慮し、育てやすい植物を選ぶことが大切です。

定期的な剪定や水やりなどのメンテナンスも必要になります。

照明

照明は、中庭のデザインにおいて、夜間の雰囲気を演出する上で重要な要素です。照明の種類や配置によって、昼間とは異なる表情を作り出すことができます。

例えば、ガーデンライトやポールライトは、足元を照らし、安全性を確保しながら、幻想的な雰囲気を演出します。

スポットライトは、シンボルツリーや壁面を照らし、陰影を作り出すことで、奥行きと立体感を演出します。

また、間接照明は、柔らかい光で空間全体を包み込み、リラックスできる空間を作り出します。

照明を選ぶ際には、明るさ、色温度、省エネ性などを考慮し、用途に合わせて最適なものを選びましょう。

タイマーやセンサーを設置することで、自動で点灯・消灯させることができ、便利です。

中庭をもっと楽しむ!活用方法

ガーデニング

中庭は、ガーデニングを楽しむのに最適な場所です。

日当たりの良い場所に花壇を作ったり、壁面を利用してプランターを設置したりと、様々な方法で植物を育てることができます。

ハーブや野菜を育てて、収穫を楽しむのも良いでしょう。水やりや剪定などの手入れをすることで、植物は成長し、四季折々の美しい姿を見せてくれます。

ガーデニングを通じて、自然との触れ合いを楽しみ、心豊かな時間を過ごすことができます。

アウトドアリビング

中庭は、アウトドアリビングとしても活用できます。テーブルや椅子を置いて、食事を楽しんだり、読書をしたりと、くつろぎの空間として利用できます。

夜には、照明を灯して、星空を眺めながら過ごすのもロマンチックです。ウッドデッキやテラスを設置すれば、より快適な空間を演出できます。

家族や友人と集まって、バーベキューを楽しむのも良いでしょう。アウトドアリビングで、日常から解放され、特別な時間を過ごしましょう。

子供の遊び場

中庭は、子供たちの遊び場としても最適です。芝生を敷いて、ボール遊びをしたり、ブランコや滑り台を設置したりと、自由に遊べる空間を作ることができます。砂場や家庭菜園を作るのも良いでしょう。

子供たちは、中庭で思い切り遊び、体力と創造性を育むことができます。安全に配慮し、子供たちが安心して遊べる環境を整えましょう。

ペットとの時間

中庭は、ペットとの時間も豊かにする空間です。

ドッグランを作ったり、ペット用の水飲み場を設置したりと、ペットが快適に過ごせるように工夫することができます。

一緒に遊んだり、日光浴をしたりすることで、ペットとの絆を深めることができます。ペットとの触れ合いは、心身ともに癒しを与えてくれます。

ペットとの時間を大切にし、一緒に楽しい思い出を作りましょう。

中庭のある平屋に適した土地選びのポイント

中庭のある平屋を建てるためには、適切な土地選びが非常に重要です。

日当たりや風通し、周囲の環境などを考慮し、理想の住まいを実現できる土地を見つけましょう。

日当たり

日当たりは、快適な住空間を作る上で最も重要な要素の一つです。中庭の日当たりを確保するためには、土地の向きを考慮する必要があります。

南向きの土地は、一日を通して日当たりが良く、明るい空間を作りやすいでしょう。東向きの土地は、午前中の日差しが入りやすく、西向きの土地は、午後の日差しが入りやすいという特徴があります。それぞれの土地の向きに合わせて、中庭の配置や間取りを工夫しましょう。

また、周囲の建物や地形によって日当たりが遮られる場合もあるため、周辺環境も確認する必要があります。

風通し

風通しも、快適な住空間を作る上で重要な要素です。風通しの良い土地は、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができます。

風通しを良くするためには、土地の周辺に高い建物や障害物がないかを確認しましょう。

風の通り道を確保するために、間取りや窓の配置を工夫することも大切です。

また、中庭に植栽を施すことで、風の流れを調整し、より快適な空間を作り出すことができます。

周囲の環境

周囲の環境も、土地選びにおいて重要な要素です。静かで落ち着いた環境を求める場合は、騒音や人通りの少ない場所を選ぶと良いでしょう。

利便性を重視する場合は、駅や商業施設へのアクセスが良い場所を選ぶと良いでしょう。また、周辺の緑地や公園の有無も、住環境に大きく影響します。

自然豊かな環境で暮らしたい場合は、公園や緑地に近い土地を選ぶと良いでしょう。

土地の形状

土地の形状も、中庭のある平屋を建てる上で考慮すべき点です。正方形や長方形の土地は、間取りの自由度が高く、中庭を配置しやすいでしょう。

旗竿地や変形地の場合は、間取りに制約が生じる可能性がありますが、工夫次第で魅力的な中庭を作ることも可能です。

土地の形状に合わせて、最適な間取りを検討しましょう。

法規制

建築可能な建物の高さや用途、建ぺい率や容積率など、土地には様々な法規制があります。

これらの規制は、中庭の広さや建物のデザインに影響を与える可能性があります。

土地を購入する前に、必ず法規制を確認し、自分の理想とする家を建てられるかどうかを確認しましょう。

建築基準法や都市計画法など、関連法規を理解しておくことが重要です。

ハザードマップの確認

土地選びの際には、ハザードマップを確認し、災害リスクを把握することも重要です。洪水、土砂災害、津波など、様々な災害リスクが考えられます。

これらのリスクを考慮し、安全な土地を選びましょう。ハザードマップは、各自治体のウェブサイトで公開されています。

万が一の事態に備え、避難経路や避難場所も確認しておきましょう。

まとめ

中庭のある平屋について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

この記事では、中庭のメリット・デメリットから、間取り、費用、デザイン、活用方法、土地選びのポイントまで、幅広くご紹介しました。

中庭のある平屋は、開放感とプライバシーを両立し、家族の時間を豊かにする魅力的な住まいです。

しかし、建築費用や維持費、防犯対策など、考慮すべき点も少なくありません。この記事で得た情報を参考に、ぜひ理想の住まいを実現してください。

中庭のある平屋について、さらに詳しく知りたい方は、ぜひ他の記事も参考にしてください。あなたの家づくりが、素晴らしいものになることを願っています。

クオレ・ホームでは平屋をおトクに建てられる平屋強化キャンペーンを開催中!

詳しくはこちらから

家事動線が劇的に変わる!平屋の間取りアイデア集|時短&快適な暮らしを実現

「家事、もっと楽にならないかな…」 共働きで毎日忙しい、子育てで自分の時間がない、そんなあなたへ。

この記事では、家事の負担を劇的に減らし、時間と心に余裕を生み出す「平屋の間取り」のアイデアを大公開!

間取り図と実例を参考に、あなたも快適な平屋ライフを実現しませんか?

平屋の間取りで家事動線を良くするメリットとは?

平屋の間取りは、家事動線を最適化することで、日々の家事の負担を軽減し、生活の質を格段に向上させることが可能です。

家事動線が短いと、移動時間が減り、その分、自分の時間や家族との時間を増やすことができます。

さらに、心と時間に余裕が生まれることで、ストレスが軽減され、より快適な暮らしを実現できます。

回遊動線とは?

回遊動線とは、部屋の間取りにおいて、複数の出入り口を設けることで、部屋の中をぐるりと回遊できる動線のことです。

この回遊性により、家事の際に同じ場所を何度も往復する必要がなくなり、スムーズな移動が可能になります。

例えば、キッチンから洗面所、洗濯スペース、そして再びキッチンへと続く動線は、家事効率を大きく向上させます。

水回りの集中

水回りを一箇所に集約することも、家事動線を良くする上で非常に効果的です。

キッチン、洗面所、浴室、洗濯機置き場などを近くに配置することで、移動距離を短縮し、家事の効率を格段に上げることができます。

例えば、洗濯物を洗って干し、乾いた洗濯物をしまうという一連の作業がスムーズに行えるようになります。

収納の配置

収納スペースの配置も、家事動線を左右する重要な要素です。

使用頻度の高いものを手の届きやすい場所に収納することで、家事の効率を上げることができます。

例えば、キッチン用品はキッチンの近くに、洗濯用品は洗濯スペースの近くに収納することで、家事の際の移動を最小限に抑えられます。

また、適切な収納は、部屋をすっきりと保ち、快適な空間作りに貢献します。

家事動線を良くする間取りの基本

回遊動線とは?

回遊動線とは、家の中をぐるりと一周できる動線のことです。

具体的には、玄関から入って、リビング、キッチン、洗面所、お風呂、そして再び玄関へと戻るようなルートを指します。

この動線があることで、家事の際に部屋を何度も横切ったり、行き止まりで引き返したりする必要がなくなり、移動がスムーズになります。

例えば、キッチンから洗面所へ洗濯物を運ぶ際、リビングを横切る必要がないため、移動時間が短縮されます。

また、複数の場所からアクセスできるため、家族がそれぞれ違う場所から家事に参加しやすくなるというメリットもあります。

水回りの集中

水回りを一箇所にまとめることも、家事動線を良くする上で非常に効果的です。

キッチン、洗面所、浴室、洗濯機置き場などを近くに配置することで、家事の移動距離を大幅に短縮できます。

例えば、洗濯機から洗濯物を干す場所への移動、洗濯物を畳んで収納する場所への移動がスムーズに行えます。

特に、洗濯に関する家事は、洗う、干す、畳む、収納するといった一連の作業が伴うため、

水回りを集中させることで、これらの作業を効率的に行うことができます。

また、水回りが近いことで、掃除もまとめて行いやすくなり、家事全体の効率アップに繋がります。

収納の配置

収納スペースの配置も、家事動線を左右する重要な要素です。

適切な場所に収納を配置することで、家事の際の移動距離を最小限に抑え、作業効率を格段に向上させることができます。

例えば、キッチン用品はキッチンの近くに、洗剤や掃除用具は洗面所や洗濯スペースの近くに収納することで、必要な時にすぐに取り出せるようにします。

また、収納場所を工夫することで、部屋をすっきりと保ち、快適な空間を維持することも可能です。

例えば、食品のストックをパントリーに収納したり、掃除道具をまとめて収納できるクローゼットを設置したりすることで、家事の効率化だけでなく、整理整頓された美しい空間を実現できます。

間取り別!家事動線がスムーズになる平屋のアイデア

洗濯動線

洗濯動線をスムーズにするには、洗濯、乾燥、収納という一連の作業を考慮した間取りが重要です。

まず、洗濯機を設置する場所に注目しましょう。屋外に面した場所に設置すれば、すぐに洗濯物を干すことができ、動線を短縮できます。

また、室内干しスペースを設ける場合は、換気扇や除湿機を設置し、洗濯物が乾きやすい環境を整えることが大切です。

キッチン動線

キッチンでの家事動線を良くするには、調理、配膳、片付けといった作業の流れを意識した間取りがポイントです。

キッチンとダイニングを横並びに配置し、配膳や片付けをスムーズに行えるように工夫しましょう。

また、キッチンとパントリーを隣接させれば、食材の出し入れが楽になり、調理効率もアップします。

さらに、ゴミ箱の配置も重要です。キッチンの近くにゴミ箱を設置し、調理中に出るゴミをすぐに捨てられるようにすると、作業効率が格段に向上します。

ゴミ出し動線

ゴミ出しの動線を考慮することも、家事効率を上げる上で重要です。

屋外にゴミストッカーを設置する場合は、キッチンや勝手口から近い場所に配置し、ゴミ出しの際の移動距離を短縮しましょう。

また、ゴミの分別をしやすいように、複数のゴミ箱を設置したり、分別用の収納スペースを設けたりするのもおすすめです。

掃除動線

掃除のしやすさも、間取りによって大きく左右されます。掃除機をかける際に、部屋の隅々まで届くように、家具の配置を工夫しましょう。

また、収納スペースを多く設けることで、物を整理しやすくなり、掃除がしやすくなります。

さらに、掃除用具を収納する場所を決め、すぐに取り出せるようにしておくと、こまめな掃除が習慣化しやすくなります。

家事動線を良くする間取りの工夫

家事動線を良くする間取りの工夫は、日々の家事の負担を軽減し、快適な暮らしを実現するために非常に重要です。

間取りの工夫次第で、家事の効率が格段に向上し、時間と心に余裕が生まれます。

ここでは、具体的な間取りの工夫として、ランドリースペース、パントリー、ファミリークローゼットについて解説します。

ランドリースペース

ランドリースペースは、洗濯に関する家事を集約し、効率化するための重要な要素です。

洗濯、乾燥、アイロンがけ、収納といった一連の作業をスムーズに行えるように、間取りを工夫しましょう。

まず、洗濯機と乾燥機を設置する場所を検討します。できれば、屋外に面した場所に設置し、洗濯物をすぐに干せるようにすると、動線が短縮されます。

また、室内干しスペースを設ける場合は、換気扇や除湿機を設置し、洗濯物が乾きやすい環境を整えましょう。

次に、作業スペースと収納スペースを確保します。洗濯物を畳んだり、アイロンをかけたりするための作業台があると便利です。

また、洗剤や柔軟剤、洗濯ネットなどを収納できる棚や引き出しも必要です。

これらの収納スペースを適切な場所に配置することで、家事動線を最適化できます。

パントリー

パントリーは、食品や日用品をまとめて収納できるスペースです。キッチンに隣接して設置することで、調理や食事の準備を効率的に行えるようになります。

パントリーの活用は、家事動線を改善し、キッチンの整理整頓にも役立ちます。

パントリーのレイアウトは、収納するものの種類や量に合わせて工夫しましょう。

可動式の棚や引き出しを設置することで、収納するもののサイズに合わせて柔軟に対応できます。

また、食品の在庫管理がしやすいように、見やすく整理整頓することが大切です。

パントリーに、冷蔵庫や電子レンジなどの家電を置くスペースを設けるのもおすすめです。

こうすることで、キッチンの作業スペースを広く確保でき、調理効率がさらに向上します。

また、食品のストックだけでなく、キッチン用品や食器などを収納するスペースとしても活用できます。

ファミリークローゼット

ファミリークローゼットは、家族全員の衣類をまとめて収納できるスペースです。

寝室や洗面室の近くに設置することで、着替えや洗濯後の衣類の収納をスムーズに行えるようになります。

ファミリークローゼットは、家事の効率化だけでなく、家族の生活を快適にする効果も期待できます。

ファミリークローゼットのレイアウトは、家族のライフスタイルに合わせて工夫しましょう。

ハンガーパイプや棚、引き出しなどを設置し、衣類の種類や量に合わせて収納スペースを確保します。

また、衣類だけでなく、バッグや帽子、アクセサリーなどを収納できるスペースも設けると、さらに便利です。

ファミリークローゼットを設けることで、各部屋に分散していた衣類をまとめることができ、部屋がすっきりと片付きます。

また、家族全員が自分の衣類を自分で管理する習慣が身に付き、整理整頓の意識も高まります。

まとめ|家事動線がスムーズな平屋で、快適な暮らしを!

平屋の間取りは、家事動線を最適化することで、日々の家事の負担を軽減し、快適な暮らしを実現する可能性を秘めています。

回遊動線、水回りの集中、収納の配置といった工夫を凝らすことで、家事の効率は格段に向上します。

そして、ランドリースペース、パントリー、ファミリークローゼットを設けることで、さらに家事の負担を軽減し、時間と心に余裕が生まれます。

この記事で紹介したアイデアを参考に、あなたも家事動線がスムーズな平屋を実現し、快適な暮らしを手に入れてください。

平屋のメリットを徹底解説!後悔しない家づくりのポイント

「平屋って憧れるけど、実際どうなの?」

そんな疑問を持つあなたへ。 この記事では、平屋のメリット・デメリットを徹底解説し、後悔しない家づくりのための情報をお届けします。

費用、間取り、あなたの疑問を解決します。この記事を読めば、理想の平屋を建てるための第一歩を踏み出せるでしょう。

平屋のメリットとは?

平屋の魅力は、そのシンプルで快適な暮らしにあります。

バリアフリー設計が容易で、家事動線もスムーズ。地震にも強く、開放感あふれる空間は、日々の生活を豊かにします。

さらに、メンテナンスのしやすさも大きなメリットです。

バリアフリーで安心な暮らし

平屋は、段差が少ないため、高齢者や小さなお子さん、または身体に不安のある方にとって、安全で快適な住環境を提供します。

将来的な介護が必要になった場合でも、安心して生活できるでしょう。移動がスムーズで、つまずく心配が少ないので、転倒のリスクも軽減できます。

また、車椅子での移動も容易で、住む人みんなが暮らしやすい家と言えるでしょう。

家事動線が楽になる

平屋は、すべての空間がワンフロアにまとまっているため、家事動線が非常にスムーズです。

キッチンから洗濯、掃除まで、移動距離が短く、効率的に家事をこなすことができます。

特に、洗濯物を干す場所が近くにあると、家事の負担が大幅に軽減されます。家事の時間短縮は、自分の時間や家族との時間を増やすことにもつながります。

耐震性が高い

平屋は、重心が低く、建物の高さも低いため、地震の揺れの影響を受けにくいという特徴があります。

二階建ての住宅に比べて、構造的に安定しており、耐震性に優れています。万が一の地震の際にも、倒壊のリスクを低減し、安心して生活できるでしょう。

耐震性の高さは、家族の安全を守る上で非常に重要な要素です。

開放感のある空間

平屋は、天井が高く、広々とした空間を確保しやすいというメリットがあります。

自然光がたっぷり入り、風通しも良いため、開放感あふれる快適な空間を実現できます。窓を大きくすることで、庭とのつながりを意識した設計も可能です。

開放感のある空間は、心身ともにリラックスできる、癒やしの空間となるでしょう。

メンテナンスしやすい

平屋は、外壁や屋根などのメンテナンスが容易です。二階建てに比べて、足場を組む必要がなく、費用を抑えることができます。

メンテナンスがしやすいということは、建物の寿命を長く保ち、将来的な修繕費用を抑えることにもつながります。

長期的に見て、経済的なメリットも大きいと言えるでしょう。

平屋のデメリットと対策

平屋には多くの魅力がありますが、実際に建てる際には、デメリットについても理解しておく必要があります。

ここでは、平屋のデメリットと、それに対する対策について解説していきます。

建築費用が高くなる?

平屋は、基礎部分や屋根の面積が広くなるため、二階建てに比べて建築費用が高くなる傾向があります。

これは、使用する材料が増えることや、施工の手間が増えることが原因です。

しかし、最近では、費用を抑えるための様々な工夫がされています。例えば、シンプルな間取りにしたり、建材のコストを抑えたりすることで、建築費用を調整することが可能です。

土地の広さが必要

平屋を建てるには、ある程度の土地の広さが必要です。これは、すべての居住空間をワンフロアに配置する必要があるためです。

都市部など、土地の価格が高い地域では、土地の確保が難しく、費用も高くなる可能性があります。

対策としては、コンパクトな間取りを検討したり、狭小地でも建てられる平屋のプランを探したりすることが挙げられます。

また、郊外など、土地の価格が比較的安い地域を選ぶのも一つの方法です。

プライバシーの確保

平屋は、周囲からの視線が気になる場合があります。特に、人通りの多い道路に面している場合や、隣家との距離が近い場合は、プライバシーの確保が課題となるでしょう。対策としては、窓の位置や大きさを工夫したり、塀や植栽を設置したりすることが有効です。

また、リビングなどの主要な部屋を、人通りの少ない場所に配置することも検討しましょう。外からの視線を遮りつつ、採光や通風を確保できるような工夫が必要です。

日当たりや風通し

平屋は、周囲の建物や地形の影響を受けやすく、日当たりや風通しが悪くなることがあります。

特に、密集した住宅地や、周囲に高い建物がある場合は注意が必要です。対策としては、間取りを工夫し、窓の配置や大きさを最適化することが重要です。

例えば、天窓を設置したり、吹き抜けを設けたりすることで、採光や通風を改善できます。また、風の通り道を考慮した設計も大切です。

平屋の費用相場と内訳

建築費用の目安

平屋の建築費用は、建物の構造や使用する素材、設備によって大きく異なります。一般的に、坪単価は50万円から100万円程度が目安とされています。

ただし、これはあくまで目安であり、実際の費用は、設計事務所や工務店、施工業者によっても変動します。

例えば、高性能な断熱材を使用したり、太陽光発電システムを導入したりする場合は、費用が高くなる傾向があります。

また、地域によっても人件費や材料費が異なるため、費用相場も変わってきます。

正確な費用を知るためには、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。

付帯工事費

建築費用に加えて、付帯工事費も考慮する必要があります。付帯工事費には、屋外給排水工事、電気工事、ガス工事、地盤改良工事などが含まれます。

これらの費用は、土地の状況や設備の仕様によって変動します。例えば、敷地が傾斜している場合は、造成工事が必要となり、費用が高くなることがあります。

また、都市ガスを引き込む場合は、別途費用がかかります。

付帯工事費は、建築費用の10%から20%程度が目安とされていますが、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

その他の費用

建築費用や付帯工事費に加えて、その他にも様々な費用が発生します。例えば、設計料、申請費用、各種保険料、登記費用、ローン関連費用などです。

これらの費用は、建物の規模や内容、契約内容によって異なります。設計料は、建築費用の5%から15%程度が目安とされています。

また、住宅ローンを借り入れる場合は、事務手数料や保証料などがかかります。

これらの費用も、事前にしっかりと把握しておき、資金計画を立てることが重要です。

総費用を把握するためには、これらの費用をすべて含めて検討する必要があります。

平屋の間取りのポイント

平屋の間取りは、快適な暮らしを実現するための重要な要素です。間取りの工夫次第で、日々の生活の質が大きく向上します。

ここでは、平屋の間取りを考える上での重要なポイントを、具体的な事例を交えながら解説します。

生活動線を意識する

生活動線とは、人が家の中で移動する経路のことです。家事動線、生活動線、来客動線などを考慮し、スムーズな動線計画を立てることが重要です。

例えば、キッチンから洗面所、洗濯機置き場への距離が短いと、家事の負担が軽減されます。

各部屋へのアクセスも考慮し、無駄な移動をなくすように間取りを考えましょう。

具体的な間取りのアイデアとしては、回遊性のある間取りを採用することで、複数の動線を確保し、生活のしやすさを向上させることができます。動線を意識した間取りは、快適な暮らしの基盤となります。

収納スペースを確保する

平屋は、すべての空間がワンフロアにまとまっているため、収納スペースの確保が特に重要になります。

収納スペースが少ないと、物が溢れてしまい、生活空間が狭く感じてしまうことがあります。

十分な収納スペースを確保するためには、各部屋に必要な収納量を把握し、適切な場所に収納を配置することが大切です。

例えば、ウォークインクローゼットやシューズクローゼットを設けることで、多くの物を収納できます。収納スペースを確保することで、すっきりとした快適な住空間を実現できます。

平屋の土地選び

必要な土地の広さ

平屋を建てる際には、必要な土地の広さを適切に見積もることが重要です。

建物の大きさだけでなく、庭や駐車場、アプローチに必要なスペースも考慮に入れる必要があります。

一般的に、平屋は二階建てよりも広い土地が必要になりますが、ライフスタイルや希望する間取りによって必要な広さは異なります。

例えば、広い庭でガーデニングを楽しみたい、駐車場を複数台分確保したいといった場合は、それに応じた広さの土地を選ぶ必要があります。

また、都市部では土地の価格が高いため、予算に合わせて土地の広さを調整することも重要です。

一般的に、建物の面積に加えて、付帯設備や屋外スペースを考慮して、余裕を持った土地を選ぶことが推奨されます。

具体的には、建物の面積の1.5倍から2倍程度の土地を確保できると、ゆとりのある住空間を実現できるでしょう。

土地の形状や周辺環境によっても必要な広さは変わってくるため、専門家のアドバイスを参考にしながら、最適な土地の広さを検討しましょう。

土地の形状

土地の形状も、平屋を建てる上で重要な要素です。正方形や長方形の土地は、間取りを設計しやすく、建築コストも抑えやすい傾向があります。

一方、変形地や傾斜地の場合は、設計の自由度が制限されたり、地盤改良工事が必要になったりすることがあります。

変形地の場合、建物の配置によっては、日当たりや風通しが悪くなる可能性もあります。傾斜地の場合は、擁壁工事が必要となり、追加の費用が発生することもあります。

土地の形状を選ぶ際には、建物の配置や間取りをシミュレーションし、日当たりや風通し、プライバシーなどを考慮することが大切です。

また、建築基準法や都市計画法などの法規制も確認し、希望する建物を建てられるかどうかを事前に調べておく必要があります。

土地の形状によっては、建築可能な建物の高さや面積に制限がある場合もあります。専門家である建築家や不動産業者に相談し、土地の形状が平屋に適しているかどうか、アドバイスを受けることも有効です。

周辺環境

平屋の土地選びでは、周辺環境も重要な検討事項です。周辺の環境は、住み心地や生活の質に大きく影響します。

交通の便、周辺の騒音、日当たり、近隣の建物の高さや距離などを考慮し、自分たちのライフスタイルに合った土地を選びましょう。

例えば、駅やバス停へのアクセスが良い場所は、通勤や買い物に便利です。周辺に商業施設や病院、学校などがあることも、生活の利便性を高めます。

一方、幹線道路沿いや線路沿いは、騒音が気になる場合があります。周辺に高い建物があると、日当たりが悪くなる可能性もあります。

周辺環境は、実際に現地を訪れて確認することが大切です。時間帯を変えて、日中だけでなく夜間の状況も確認しましょう。

近隣住民の声を聞くことも、重要な情報源となります。

周辺環境は、一度住み始めると簡単には変えられないため、慎重に検討し、後悔のない土地選びをしましょう。

平屋 vs 二階建て

平屋と二階建て、どちらを選ぶかは、それぞれのライフスタイルや価値観によって異なります。

それぞれの住宅には、異なるメリットとデメリットがあり、それらを比較検討することで、自分にとって最適な選択肢を見つけることができます。

それぞれのメリットとデメリット

平屋と二階建てには、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。これらの違いを理解し、自身のライフスタイルや家族構成に合った選択をすることが重要です。

平屋のメリット

- バリアフリー設計のしやすさ: 高齢者や小さなお子さん、身体的な制約のある方にとって、安全で快適な住環境を提供します。将来的な介護が必要になった場合でも、安心して生活できます。

- 家事動線の良さ: すべての空間がワンフロアにまとまっているため、家事動線がスムーズです。移動距離が短く、効率的に家事をこなすことができます。

- 耐震性の高さ: 重心が低く、構造的に安定しているため、地震の揺れの影響を受けにくいという特徴があります。万が一の地震の際にも、倒壊のリスクを低減し、安心して生活できます。

- 開放感: 天井が高く、広々とした空間を確保しやすいため、開放感あふれる快適な空間を実現できます。窓を大きくすることで、庭とのつながりを意識した設計も可能です。

- メンテナンスのしやすさ: 外壁や屋根などのメンテナンスが容易であり、足場を組む必要がないため、費用を抑えることができます。

平屋のデメリット

- 建築費用: 基礎部分や屋根の面積が広くなるため、二階建てに比べて建築費用が高くなる傾向があります。

- 土地の広さ: すべての居住空間をワンフロアに配置する必要があるため、ある程度の土地の広さが必要です。

- プライバシーの確保: 周囲からの視線が気になる場合があります。窓の位置や大きさを工夫したり、塀や植栽を設置したりするなどの対策が必要です。

- 日当たりや風通し: 周囲の建物や地形の影響を受けやすく、日当たりや風通しが悪くなることがあります。間取りを工夫したり、窓の配置を最適化したりするなどの対策が必要です。

- 眺望の制限: 二階建てのように高い位置からの眺望が得られないため、周囲の景観によっては、眺望が制限されることがあります。

二階建てのメリット

- 土地の有効活用: 狭い土地でも、居住スペースを確保できます。都市部など、土地の価格が高い地域に適しています。

- 眺望の良さ: 高い位置からの眺望が得られ、開放感のある空間を演出できます。

- プライバシーの確保: 階ごとに空間を分けることで、プライバシーを確保しやすくなります。

- 居住空間の柔軟性: ライフスタイルの変化に合わせて、間取りを変更しやすいというメリットがあります。

二階建てのデメリット

- 階段の移動: 階段の昇降が必要となるため、高齢者や小さなお子さん、身体的な制約のある方にとっては負担となる場合があります。

- 家事動線の複雑さ: 家事動線が長くなる傾向があり、効率的に家事をこなすのが難しい場合があります。

- 耐震性: 重心が高く、地震の揺れの影響を受けやすいという特徴があります。耐震性能の高い構造を選ぶことが重要です。

- 建築費用: 基礎工事や屋根工事など、平屋に比べて建築費用が高くなる場合があります。

- メンテナンス: 外壁や屋根などのメンテナンスに足場が必要となるため、費用が高くなる場合があります。

ライフスタイルに合わせた選択

平屋と二階建て、どちらを選ぶかは、それぞれのライフスタイルや家族構成、将来のビジョンによって異なります。以下に、それぞれの選択肢が適したケースをいくつか紹介します。

平屋が適しているケース

- 高齢者や小さな子供がいる家族: バリアフリー設計が容易であり、安全で快適な住環境を提供できます。移動がスムーズで、転倒のリスクも軽減できます。

- 家事効率を重視する人: 家事動線がスムーズで、効率的に家事をこなすことができます。家事時間の短縮は、自分の時間や家族との時間を増やすことにもつながります。

- 開放的な空間を求める人: 天井が高く、広々とした空間を確保しやすいため、開放感あふれる快適な空間を実現できます。

- 庭とのつながりを重視する人: 庭へのアクセスが容易であり、庭との一体感を味わえる空間を求める人には最適です。

二階建てが適しているケース

- 都市部など、土地の価格が高い地域に住む人: 狭い土地でも、居住スペースを確保できます。土地の有効活用が可能です。

- 眺望を重視する人: 高い位置からの眺望が得られ、開放感のある空間を演出できます。

- プライバシーを重視する人: 階ごとに空間を分けることで、プライバシーを確保できます。

- 将来的に家族構成が変化する可能性がある人: ライフスタイルの変化に合わせて、間取りを変更しやすいというメリットがあります。

最終的な選択は、自分たちのライフスタイルや価値観、将来のビジョンに基づいて行いましょう。

それぞれのメリットとデメリットを比較検討し、後悔のない選択をすることが重要です。

まとめ

平屋のメリット・デメリットについて解説してきました。バリアフリーで安心、家事動線が楽、耐震性が高いなど、平屋には多くの魅力があります。

建築費用や土地の広さ、プライバシーの問題など、デメリットも存在しますが、対策を講じることで、理想の平屋を実現できます。

この記事が、あなたの家づくりの一助となれば幸いです。理想の住まいを実現するために、ぜひ今回の情報を役立ててください。

クオレ・ホームでは平屋をおトクに建てられる平屋強化キャンペーンを開催中!

詳しくはこちらから

一人暮らしの平屋は最高!メリット・デメリット、間取りのコツ、費用、防犯対策を解説

マンションやアパートとは違う、自由で快適な暮らしを求めていませんか?

この記事では、一人暮らしの平屋に関する疑問を全て解決します。

メリット・デメリット、間取りのコツ、気になる費用、そして安全に暮らすための防犯対策まで、あなたの理想の平屋暮らしを実現するための情報が満載です。

この記事を読めば、あなたもきっと「平屋にしてよかった!」と思えるはず。

一人暮らしの平屋とは?

「一人暮らしの平屋」という言葉から、あなたはどんな住まいを想像しますか?

それは、マンションやアパートとは一線を画す、自由で快適な暮らしのイメージかもしれません。

この記事では、そんな理想の暮らしを実現するための第一歩として、一人暮らしの平屋について、その基礎知識から、具体的な間取り、費用、防犯対策まで、幅広く解説していきます。

平屋の基礎知識

平屋とは、その名の通り、1階建ての建物のことです。

すべての生活空間が同じフロアに集約されているため、移動の負担が少なく、バリアフリー設計にもしやすいという特徴があります。

一人暮らしでは、家事動線が短く、掃除もしやすいなど、多くのメリットがあります。

なぜ一人暮らしに平屋がおすすめなのか?

一人暮らしに平屋がおすすめな理由は、その快適性と安全性の高さにあります。

階段の上り下りがなく、将来的にバリアフリーにしやすいことから、年齢を重ねても安心して住み続けることができます。

また、ワンフロアで生活が完結するため、効率の良い家事動線を実現することができます。

さらに、平屋は開放感があり、庭とのつながりも作りやすいため、趣味やライフスタイルを存分に楽しめる空間と言えるでしょう。

一人暮らしの平屋のメリット・デメリット

一人暮らしの平屋での生活は、多くの魅力と同時に、いくつかの注意点も存在します。

メリット:快適さ、安全性、将来性

平屋の最大のメリットは、その快適性にあります。すべての生活空間がワンフロアにまとまっているため、移動が非常にスムーズです。

階段の上り下りの負担がなく、家事動線も短いため、日々の生活が楽になります。

また、バリアフリー設計にしやすく、将来にわたって安心して住み続けられる点も大きな魅力です。

さらに、平屋は構造的に安定しており、耐震性に優れている傾向があります。

開放感があり、自然とのつながりを感じやすい点も、平屋ならではのメリットと言えるでしょう。

デメリット:費用、土地の制約

一方、平屋にはデメリットも存在します。

まず、建築費用が割高になる傾向があります。これは、同じ床面積の2階建てと比較して、基礎や屋根の面積が大きくなるためです。

また、平屋を建てるためには、ある程度の広さの土地が必要になります。

都市部など土地価格が高い地域では、土地の確保が難しく、費用も高くなる可能性があります。

プライバシーの確保が難しい場合があることも、考慮すべき点です。

周囲からの視線が気になる場合は、窓の位置や庭のレイアウトを工夫する必要があります。

一人暮らし向け平屋の間取りのコツ

一人暮らしの平屋の間取りは、快適な暮らしを実現するための重要な要素です。

限られた空間を最大限に活用し、自分のライフスタイルに合わせた間取りを考えることで、より満足度の高い一人暮らしを送ることができます。

ここでは、間取りのポイント、収納の工夫、プライベート空間の確保について解説します。

間取りのポイント

間取りを考える上で、まず重要なのは、自分のライフスタイルを把握することです。

どのような活動を自宅で行うのか、何を重視するのかを明確にすることで、最適な間取りが見えてきます。

例えば、料理好きであれば、キッチンを広めに確保したり、リビングとキッチンの間をスムーズに移動できる動線を確保したりすることが重要です。

一人暮らしの平屋の間取りでは、以下のようなポイントを意識すると良いでしょう。

- 生活空間のゾーニング: 生活空間を明確にゾーニングすることで、メリハリのある空間を作ることができます。例えば、リビング、ダイニング、寝室をそれぞれ独立した空間として配置したり、趣味のスペースを設けるなど、用途に合わせて空間を区切ることが重要です。

- 家事動線: 家事動線は、日々の生活の快適さを大きく左右します。洗濯物を干す場所、キッチンからダイニングへの動線など、家事を行う上での移動距離を短くすることで、効率的に家事をこなすことができます。

- 採光と風通し: 自然光を取り入れ、風通しを良くすることで、健康的で快適な空間を作ることができます。窓の配置や、換気口の位置などを工夫し、光と風を最大限に活用しましょう。

- 収納スペースの確保: 一人暮らしでも、収納スペースは重要です。必要なものを必要な場所に収納できるように、間取りを考える段階から収納スペースの確保を意識しましょう。クローゼットや押し入れだけでなく、壁面収納やロフトなども有効活用できます。

収納の工夫

収納スペースを最大限に活用するための工夫も重要です。特に、平屋は限られた床面積の中で、いかに収納スペースを確保するかが課題となります。

- 壁面収納の活用: 壁面収納は、デッドスペースを有効活用できるため、おすすめです。本棚や飾り棚としてだけでなく、収納力も高いため、様々なものを収納できます。壁面収納を設置する際は、部屋の広さや雰囲気に合わせて、デザインを選ぶと良いでしょう。

- ロフトの設置: 平屋にロフトを設けることで、収納スペースを増やすことができます。また、寝室や趣味のスペースとしても活用できます。ただし、ロフトへのアクセス方法や、安全面に配慮した設計が必要です。

- 可動式収納の活用: 可動式の収納家具は、レイアウトの自由度が高く、模様替えも容易です。収納するものの量や、部屋の雰囲気に合わせて、収納家具を選びましょう。キャスター付きの収納家具は、移動が楽で、掃除もしやすいためおすすめです。

プライベート空間の確保

一人暮らしでは、プライベート空間の確保も重要です。自分の時間をゆっくりと過ごせる空間を作ることで、心身ともにリラックスできます。

- 寝室の配置: 寝室は、安眠できるような静かな場所に配置することが重要です。リビングやキッチンから離れた場所に配置したり、防音性能の高い窓やドアを採用するなど、周囲の音に配慮しましょう。

- 書斎や趣味のスペース: 書斎や趣味のスペースを設けることで、自分の時間を充実させることができます。集中できる環境を整えるために、照明や、机の配置などにこだわりましょう。

- 庭やテラスの活用: 庭やテラスを設けることで、開放感のある空間を作り出すことができます。自然を感じながら、リラックスしたり、趣味を楽しんだりするのに最適な空間です。プライバシーを確保するために、目隠しフェンスや植栽を設置するのも良いでしょう。

一人暮らしの平屋にかかる費用

建築費用、購入費用

平屋の建築費用は、建物の構造や仕様、そして土地の価格によって大きく変動します。

一般的に、平屋は2階建てよりも基礎や屋根の面積が大きくなるため、建築費用が高くなる傾向があります。

しかし、階段がない分、工事費を抑えられる場合もあります。

最新の建築費用の相場や、ご自身の希望する間取りや仕様でどれくらいの費用がかかるのか、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することが重要です。

購入費用についても、土地代を含めた総費用を把握し、無理のない資金計画を立てることが大切です。

費用を抑える方法

平屋の建築・購入費用を抑えるためには、いくつかの方法があります。

まず、複数の業者から見積もりを取り、価格を比較検討することが重要です。仕様や設備を見直すことで、費用を抑えることも可能です。

例えば、グレードを落とした建材を使用したり、シンプルな設備を選んだりすることで、コストを削減できます。

土地選びも重要で、都市部から離れた場所や、駅から遠い場所など、土地価格が安い場所を選ぶことで、総費用を抑えることができます。

維持費

平屋で一人暮らしをする上で、維持費も考慮に入れる必要があります。維持費には、固定資産税、修繕費、光熱費などが含まれます。

固定資産税は、建物の評価額によって決まります。修繕費は、建物の劣化状況に応じて発生します。

屋根や外壁の修繕、設備の交換など、定期的なメンテナンスが必要です。光熱費は、建物の断熱性能や、使用するエネルギーの種類によって異なります。

平屋は、2階建てよりも屋根面積が大きいため、修繕費用が高くなる傾向があります。

また、光熱費についても、断熱性能が低い場合は、高くなる可能性があります。これらの維持費も考慮し、長期的な視点で資金計画を立てることが重要です。

クオレ・ホームでは期間限定でお得に平屋を建てられるキャンペーンを開催中!

詳しはこちらから

一人暮らしの平屋の防犯対策

一人暮らしの平屋は、安全な住まいを実現するための防犯対策が不可欠です。

ここでは、一人暮らしの平屋における防犯対策について、具体的な方法や注意点、そして最新の防犯技術について解説します。

安全で快適な一人暮らしを送るために、ぜひ参考にしてください。

防犯対策の重要性

一人暮らしの平屋は、マンションやアパートに比べて死角が多く、外部からの侵入リスクが高まる可能性があります。

特に、人通りの少ない場所や、周囲に高い建物がない場所では、注意が必要です。

防犯対策をしっかりと行うことで、空き巣などの犯罪を未然に防ぎ、安心して暮らすことができます。

防犯対策は、単に金銭的な被害を防ぐだけでなく、精神的な安心感を得ることにもつながります。

具体的な防犯対策

一人暮らしの平屋で実践できる具体的な防犯対策は多岐にわたります。以下に、重要な対策をいくつかご紹介します。

- 防犯カメラの設置:

防犯カメラは、外部からの侵入者を威嚇し、犯罪抑止効果があります。玄関や窓など、侵入されやすい場所に設置しましょう。録画機能付きのカメラを選べば、万が一の際に証拠として活用できます。最近では、スマートフォンと連携して、外出先からでも映像を確認できる防犯カメラも人気があります。

- 窓の防犯対策:

窓は、侵入経路として狙われやすい場所です。窓ガラスには、防犯フィルムを貼ったり、二重窓にしたりすることで、ガラスを割るのに手間がかかるようにし、侵入を諦めさせる効果があります。また、補助錠を取り付けることも有効です。窓の鍵を二重にすることで、侵入に時間がかかり、犯罪を難しくします。

- センサーライトの設置:

センサーライトは、不審者の接近を感知して自動的に点灯します。夜間の侵入を困難にし、犯罪抑止効果が期待できます。玄関や庭など、人通りの少ない場所に設置しましょう。

- 防犯砂利の敷設:

庭や玄関周りに防犯砂利を敷くことで、歩くと音が鳴り、不審者の侵入を早期に発見できます。砂利の色や種類を選ぶことで、景観を損ねることなく、防犯対策を行うことができます。

- 近隣住民との連携:

近隣住民とのコミュニケーションを密にすることで、地域の防犯意識を高めることができます。普段から挨拶を交わしたり、地域の防犯活動に参加したりすることで、お互いに見守り合う関係を築くことが重要です。

最新の防犯技術

近年、防犯技術は目覚ましい進化を遂げています。以下に、最新の防犯技術をいくつかご紹介します。

- AI搭載の防犯システム:

AI(人工知能)を搭載した防犯システムは、不審者を自動的に検知し、異常を知らせてくれます。顔認証技術や、異常行動を検知する機能など、高度な技術が用いられています。

- スマートロック:

スマートフォンで鍵の開閉ができるスマートロックは、利便性が高く、防犯性も優れています。暗証番号や指紋認証など、さまざまな認証方法があり、合鍵の紛失リスクを減らすことができます。

- ホームセキュリティシステム:

ホームセキュリティシステムは、センサーやカメラを組み合わせ、24時間365日、住まいを監視します。異常を感知した場合は、警備員が駆けつけたり、警察に通報したりするサービスもあります。

- IoTを活用した防犯対策:

IoT(モノのインターネット)技術を活用することで、さまざまな防犯機器を連携させ、より高度な防犯対策を行うことができます。例えば、窓やドアの開閉を検知し、スマートフォンに通知したり、異常を検知した際に、自動的に照明を点灯させたりすることができます。

これらの防犯対策を組み合わせることで、一人暮らしの平屋でも、安全で快適な暮らしを実現することができます。常に最新の情報を収集し、適切な防犯対策を講じるようにしましょう。

まとめ:一人暮らしの平屋で、理想の暮らしを実現!

一人暮らしの平屋は、自由で快適な暮らしを実現するための素晴らしい選択肢です。

この記事では、間取りのコツ、費用、防犯対策など、理想の平屋暮らしを実現するための情報を解説しました。

一人暮らしの平屋は、あなたのライフスタイルに合わせて、快適で安全な空間を作り出すことができます。

ぜひ、この記事を参考に、あなただけの理想の平屋での一人暮らしを実現してください。

クオレ・ホームでは期間限定でお得に平屋を建てられるキャンペーンを開催中!

詳しはこちらから

家事効率UP!パントリーのある間取りと収納術

毎日のお料理がもっと楽しくなる、夢のパントリーを実現しませんか?

この記事では、パントリーのある間取りのメリット・デメリットから、間取りの選び方、収納術まで徹底解説。

理想のキッチンを実現するための情報を網羅しています。

パントリーのある間取り:メリット・デメリット

毎日の料理を快適にするパントリーですが、設置にはメリットとデメリットの両方があります。

まずは、それぞれの側面を理解し、ご自身のライフスタイルに合うかどうかを検討しましょう。

収納力アップによるキッチン周りのスッキリ感

パントリーの最大のメリットは、何と言っても収納力の高さです。

食材のストック、調理器具、食器などをまとめて収納できるため、キッチン周りが常に整理された状態を保てます。

生活感が出やすいキッチンも、パントリーがあることで、すっきりとした印象に変わります。

家事効率の向上と時間短縮

食材や調理器具が整理されていると、必要な物をすぐに取り出すことができます。

これにより、調理時間の短縮、複数人での調理もスムーズに行えるようになります。

また、在庫管理もしやすくなり、食品の無駄を減らすことにもつながります。

食品の鮮度保持と無駄減らし

パントリーは、食品の保管に適した環境を作りやすい場所です。

直射日光や高温を避けて食品を保管することで、鮮度を長く保ち、食品ロスを減らすことができます。

特に、缶詰や乾物などの保存食は、パントリーでの保管が最適です。

デメリット:設置スペースの確保、コスト増加

パントリーを設置するには、ある程度のスペースが必要です。間取りによっては、他の部屋のスペースを削る必要が出てくることもあります。

また、設置費用もかかります。新築やリフォームの場合、設計費や工事費が発生します。

設置場所や収納方法によっては、費用対効果を考慮する必要があります。

パントリーの種類と選び方

パントリーには、大きく分けて4つの種類があります。

それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルやキッチンの広さに合わせて最適なタイプを選びましょう。

ウォークインパントリー:広々とした収納スペース

ウォークインパントリーは、人が中に入って歩けるほどの広さがあるタイプです。収納力が高く、大量の食材や調理器具を整理できます。

広さに余裕があれば、冷蔵庫やゴミ箱を置くことも可能です。ただし、設置にはある程度のスペースが必要となります。

壁付けパントリー:省スペースで設置可能

壁付けパントリーは、壁に沿って設置するタイプです。省スペースで設置できるため、キッチンの広さを圧迫しません。

奥行きを浅くすることで、物の出し入れがしやすくなります。狭いスペースを有効活用したい場合に適しています。

オープンパントリー:おしゃれで使い勝手が良い

オープンパントリーは、棚やラックを組み合わせて、オープンな収納スペースを作るタイプです。

見た目がおしゃれで、インテリアの一部としても楽しめます。物の出し入れがしやすく、在庫の把握も容易です。

ただし、常に整理整頓された状態を保つ必要があります。

クロゼットパントリー:日用品と食品を一緒に収納

クロゼットパントリーは、クローゼットのように扉付きの収納スペースです。食品だけでなく、日用品や掃除用具などもまとめて収納できます。

生活感を隠せるため、キッチンをすっきり見せたい方におすすめです。ただし、食品と日用品を混在させる場合は、匂い移りなどに注意が必要です。

パントリーの理想的な広さと動線

パントリーの使いやすさは、広さ、動線、収納の三要素によって大きく左右されます。

これらの要素を考慮して間取りを設計することで、より快適なキッチンを実現できます。

広さ:家族構成や収納量に合わせたサイズ選び

パントリーの広さは、家族構成や収納したい物の量によって異なります。一人暮らしであれば、コンパクトな壁付けパントリーでも十分かもしれません。

一方、大家族で食材のストックが多い場合は、ウォークインパントリーのように広いスペースが必要になります。

- 一人暮らし・二人暮らし: 壁付けパントリーや、奥行きが浅い棚を組み合わせたパントリーがおすすめです。必要な収納量に合わせて、柔軟にスペースを調整できます。

- 3人以上の家族: ウォークインパントリーのように、ある程度広いスペースを確保できると便利です。ストック食材だけでなく、調理器具や家電なども収納できます。

収納したい物の量を事前に把握し、余裕を持った広さを確保するようにしましょう。

また、将来的に家族が増える可能性も考慮して、少し広めのパントリーを検討するのも良いでしょう。

動線:キッチンとのスムーズな連携

パントリーの動線は、キッチンの作業効率に大きく影響します。調理をする際の移動距離を短くし、スムーズに作業できるよう、間取りを工夫しましょう。

- キッチンの近くに配置: パントリーは、キッチンから近い場所に配置するのが基本です。食材を取り出す際の移動時間を短縮し、スムーズな調理をサポートします。

- 通路幅の確保: パントリー内の通路幅は、人がスムーズに移動できる程度に確保しましょう。一般的には、60cm~80cm程度の幅があれば、物の出し入れや移動に困ることはありません。

- 出入り口の位置: パントリーの出入り口は、キッチンの作業スペースの邪魔にならない場所に配置しましょう。調理中に何度も出入りする場所なので、動線を考慮して間取りを設計することが重要です。

収納:使いやすさを重視した棚の配置と収納術

パントリー内の収納は、使いやすさを最優先に考えましょう。棚の高さや奥行き、配置を工夫することで、収納量が増え、物の出し入れもスムーズになります。

- 可動棚の採用: 棚の高さを自由に調整できる可動棚を採用すると、収納する物のサイズに合わせて柔軟に対応できます。デッドスペースを減らし、収納効率を向上させることが可能です。

- 奥行きの浅い棚: 奥にしまい込んだ物が取り出しにくくならないよう、奥行きの浅い棚を選ぶと良いでしょう。奥のものまで見渡せるので、在庫管理もしやすくなります。

- 収納ケースの活用: 収納ケースやバスケットを活用することで、食品の種類ごとに分類し、整理整頓できます。ラベルを貼ることで、さらに分かりやすく、使いやすくなります。

これらのポイントを踏まえ、ご自身のライフスタイルに最適なパントリーの広さ、動線、収納を計画しましょう。

パントリーの収納アイデアと収納術

パントリーの収納は、ただ物を詰め込むだけでは、使い勝手が悪くなってしまいます。

ここでは、食品の分類から収納アイテムの活用、湿気対策まで、効率的な収納を実現するための具体的なアイデアと収納術をご紹介します。

食品の分類と整理整頓

食品を種類ごとに分類し、整理整頓することは、パントリー収納の基本です。分類方法を工夫することで、在庫管理がしやすくなり、食品ロスを減らすことにもつながります。

- 食品の種類別分類: 乾物、缶詰、調味料、レトルト食品など、食品の種類ごとにグループ分けします。同じカテゴリーの食品をまとめて収納することで、必要な物を探す時間を短縮できます。

- 使用頻度別分類: 毎日使う食品は、取り出しやすい場所に収納し、使用頻度の低い食品は奥に収納します。このように、使用頻度によって収納場所を分けることで、調理効率が格段にアップします。

- 賞味期限の管理: 賞味期限が近い食品を手前に、賞味期限が遠い食品を奥に収納します。定期的に賞味期限をチェックし、期限切れの食品がないか確認することも重要です。食品ロスを防ぎ、常に新鮮な食品を食べるためにも、賞味期限の管理は徹底しましょう。

収納アイテムの活用

収納アイテムを上手に活用することで、パントリーの収納力はさらに向上します。様々な種類の収納アイテムを使いこなし、パントリーを最大限に活用しましょう。

- 収納ケース: 統一感のある収納ケースを使用することで、見た目がすっきりするだけでなく、食品の種類ごとに分類することもできます。透明なケースを選ぶと、中身が一目で分かり、在庫管理にも便利です。

- バスケット: バスケットは、食品をまとめて収納するのに便利です。持ち手付きのバスケットを選べば、棚から取り出して使うこともできます。通気性の良い素材を選ぶと、食品の湿気対策にもなります。

- ラック・棚: 棚板を追加したり、ラックを設置することで、収納スペースを増やせます。デッドスペースになりがちな空間を有効活用し、収納量を増やしましょう。

- ラベル: 収納ケースやバスケットにラベルを貼ることで、中身を明確にすることができます。食品の種類や賞味期限を記載しておくと、在庫管理がよりスムーズになります。ラベリングは、家族みんなが分かりやすく、整理整頓を維持するためにも効果的です。

湿気対策と防虫対策

パントリーは、湿気や害虫の影響を受けやすい場所です。食品の品質を保ち、安全に保管するためには、適切な対策が必要です。

- 除湿剤の設置: 湿気は、カビや食品の劣化の原因となります。除湿剤を設置し、パントリー内の湿度を適切に保ちましょう。定期的に交換し、効果が持続するように注意してください。

- 換気の徹底: 定期的に換気を行い、パントリー内の湿気を逃がしましょう。換気扇がない場合は、窓を開けるなどして空気を入れ替えます。換気は、湿気だけでなく、臭いや害虫対策にも効果的です。

- 防虫対策: 食品に害虫が発生するのを防ぐために、防虫剤を使用したり、食品を密閉容器に保管したりするなどの対策が必要です。食品の隙間をなくし、害虫の侵入を防ぎましょう。

- 食品の密閉: 開封済みの食品は、密閉容器に入れて保管しましょう。匂い漏れを防ぎ、害虫の侵入を防ぎます。また、食品の乾燥を防ぎ、鮮度を保つ効果もあります。

これらの収納アイデアと収納術を参考に、あなたのパントリーを使いやすく、快適な空間にしましょう。

整理整頓されたパントリーは、毎日の料理をより楽しく、効率的にしてくれるはずです。

パントリー設置における注意点と失敗しないための対策

パントリーを設置する際には、事前に注意しておくべき点があります。これらの注意点と対策を知っておくことで、後悔のないパントリーを実現できます。

湿気対策

パントリーは、湿気がこもりやすい場所です。湿気が多いと、カビの発生や食品の劣化を招く可能性があります。

以下の対策を講じ、湿気から大切な食品を守りましょう。

- 換気扇の設置: パントリー内に換気扇を設置することで、湿気を効率的に排出できます。換気扇は、24時間換気システムと連動させることも可能です。

- 除湿剤の活用: 除湿剤を設置し、パントリー内の湿度を調整します。食品の近くに置ける除湿剤も販売されています。

- 壁材の工夫: 湿気に強い素材の壁材を使用することも有効です。調湿機能のあるクロスや、珪藻土などの塗り壁材もおすすめです。

- 定期的な換気: 換気扇がない場合は、定期的に窓を開けて換気を行いましょう。換気によって、湿気を外に逃がし、空気を入れ替えることができます。

適切な換気

換気は、湿気対策だけでなく、臭いや害虫対策にも重要です。適切な換気を行うことで、パントリー内の空気を清潔に保ち、食品の品質を守ることができます。

- 自然換気: 窓や換気口を設置し、自然な空気の流れを作ることで換気を行います。風通しの良い場所にパントリーを設置することも効果的です。

- 機械換気: 換気扇を設置し、強制的に換気を行います。24時間換気システムと連動させることで、常に適切な換気を保つことができます。

- 換気回数: 1日に数回、窓を開けて換気を行いましょう。換気扇を使用する場合は、1時間に1回程度、運転させるのがおすすめです。

害虫対策

パントリーは、害虫の侵入経路となりやすい場所です。害虫が発生すると、食品が汚染され、健康被害を及ぼす可能性もあります。

以下の対策を講じ、害虫の侵入を防ぎましょう。

- 隙間のない構造: パントリーの扉や壁に隙間がないか確認し、隙間がある場合は、パテやシーリング材で埋めましょう。隙間は、害虫の侵入経路となります。

- 防虫剤の設置: 防虫剤を設置し、害虫の侵入を防ぎます。食品に直接触れないタイプの防虫剤を選びましょう。

- 食品の密閉: 食品は、密閉容器に入れて保管しましょう。開封済みの食品は、特に注意が必要です。密閉することで、害虫の侵入を防ぎ、食品の品質を保つことができます。

- こまめな清掃: 定期的にパントリー内を清掃し、食べかすやホコリを取り除きましょう。食べかすやホコリは、害虫の発生源となります。

これらの注意点と対策を参考に、あなたの理想のパントリーを実現してください。事前の準備と対策が、快適なキッチンライフへの第一歩です。

まとめ:快適なキッチンを実現するパントリーのある間取り

この記事では、パントリーのある間取りを実現するためのステップを詳細に解説しました。

パントリーは、キッチンの収納力を格段に向上させ、家事効率をアップさせるだけでなく、日々の料理をより楽しく、快適にするための重要な要素です。

理想のパントリーを実現するためには、まず、ご自身のライフスタイルやキッチンの状況をしっかりと把握することが重要です。

家族構成や食生活、料理の頻度などを考慮し、必要な収納量や使い勝手を具体的にイメージすることから始めましょう。

次に、ウォークイン、壁付け、オープン、クロゼットといった様々なパントリーの種類の中から、最適なタイプを選択します。

キッチンの広さや収納したい物の量に合わせて、パントリーのサイズを決定することも重要です。

動線や収納計画を綿密に立て、使いやすいパントリーを実現するための具体的なアイデアを実行に移しましょう。

パントリーのある間取りは、あなたのキッチンライフを劇的に変える可能性を秘めています。

この記事で得た知識を活かし、ぜひ理想のパントリーを実現してください。

整理された空間、効率的な動線、そして十分な収納力は、毎日の料理をよりスムーズにし、家族との時間をより豊かにしてくれるはずです。

さあ、あなたも夢のパントリーを実現し、快適なキッチンライフを手に入れましょう!

窓なしトイレのメリット・デメリットと快適な空間づくりの秘訣

窓のないトイレ、あなたはどんなイメージを持ちますか?もしかしたら、少し暗くて狭い、換気が心配…そんな不安があるかもしれませんね。

でも実は、窓なしトイレには、想像以上に多くのメリットがあるんです!このページでは、窓なしトイレのメリット・デメリットを徹底解説。

さらに、快適な窓なしトイレを実現するための工夫や、失敗しないための選び方まで、具体的な解決策を分かりやすくお伝えします。

窓なしトイレのメリット:意外な快適性と利点

窓のないトイレと聞くと、少し閉塞感や暗さをイメージする方もいるかもしれません。

しかし、窓なしトイレには、私たちが想像する以上のメリットが隠されています。

防犯性やプライバシーの向上から、掃除のしやすさ、デザインの自由度、さらには省エネ効果まで、多岐にわたる利点をご紹介しましょう。

掃除の手間が大幅に軽減

窓がないということは、窓掃除という家事から解放されるということです。窓枠やサッシに埃が溜まることもなく、カビの発生も抑えられます。

掃除の手間が減ることで、より快適な生活を送ることができるでしょう。

- 窓の掃除の手間がなくなるメリット: 窓がないことで、定期的な窓掃除から解放されます。窓枠やサッシに溜まる埃や、カビの発生を心配する必要もありません。

デザインの自由度アップ

窓がないことで、壁面を自由にデザインできます。壁紙や照明器具、インテリアなど、自分の好みに合わせて空間を創造できる楽しみがあります。

窓の有無に縛られず、理想のトイレ空間を実現できるでしょう。

- 窓枠がないことで、空間を広く使えるメリット: 窓がないことで、壁面を有効活用できます。収納スペースを増やしたり、お気に入りのインテリアを飾ったりと、空間を自由にデザインできます。

省エネ効果で光熱費削減

窓がないトイレは、外気温の影響を受けにくいため、冷暖房効率が向上し、省エネに繋がります。

夏は涼しく、冬は暖かく、快適な温度を保ちやすいため、光熱費の節約にも貢献します。

- 窓からの冷気や日差しによる温度変化を抑制できる: 窓がないことで、外気温の影響を受けにくくなり、冷暖房効率が向上します。

窓なしトイレのインテリアコーディネート:明るく快適な空間づくり

窓のないトイレでも、工夫次第で明るく快適な空間を作り出すことができます。

照明計画、色使い、素材選び、空間演出、そして収納術を駆使して、理想のトイレ空間を実現しましょう。

照明計画

窓がないトイレでは、照明が空間の印象を大きく左右します。照明の種類や配置を工夫することで、明るく開放的な空間を演出できます。

- 間接照明の活用: 壁や天井に光を反射させる間接照明は、空間全体を柔らかく照らし、リラックスできる雰囲気を作り出します。

- ダウンライトの配置: 天井に埋め込むタイプのダウンライトは、空間をすっきりと見せる効果があります。明るさの異なるダウンライトを組み合わせることで、奥行きを出すことも可能です。

- ペンダントライト: トイレの雰囲気を変えたいなら、デザイン性の高いペンダントライトを取り入れてみましょう。手元を明るく照らすだけでなく、インテリアのアクセントにもなります。

- 人感センサー付き照明: トイレに入ると自動で点灯する人感センサー付き照明は、消し忘れを防ぎ、節電にもつながります。

照明の色温度も重要です。温かみのある電球色(オレンジ色の光)はリラックス効果を高め、落ち着いた空間を演出します。

一方、昼白色(白っぽい光)は、清潔感と明るさを与えます。トイレの用途や好みに合わせて選びましょう。

色使いと素材選び

色使いと素材選びは、空間の印象を決定づける重要な要素です。明るく清潔感のある空間を作るための、色と素材選びのコツをご紹介します。

- ベースカラー: 白、ベージュ、淡いグレーなどの明るい色をベースカラーに選びましょう。空間を広く見せ、清潔感を演出できます。

- アクセントカラー: パステルカラーや、鮮やかな色をアクセントとして取り入れるのもおすすめです。壁の一面だけに色を取り入れるなど、部分的に使用することで、空間にメリハリが生まれます。

- 素材: 光沢のある素材(ミラー、ガラス、陶器など)は、光を反射して空間を明るく見せる効果があります。また、木目調の素材を取り入れると、温かみのある空間を演出できます。

床材には、水や汚れに強いクッションフロアや、掃除のしやすいフロアタイルがおすすめです。

壁には、調湿・消臭効果のあるエコカラットや、防カビ性能の高い壁紙を選ぶと、快適な空間を保てます。

空間演出

インテリア小物を効果的に配置することで、窓なしトイレでもおしゃれで居心地の良い空間を演出できます。

ミラー、グリーン、アートなどを活用して、空間に広がりと奥行きを与えましょう。

- ミラー: 大きなミラーを設置すると、空間が広く見える効果があります。また、光を反射して明るさもアップします。

- グリーン: 観葉植物やフェイクグリーンを飾ると、空間に自然なアクセントが加わり、リラックス効果も期待できます。

- アート: 壁に絵や写真、ポスターなどを飾ると、空間に個性と彩りを添えることができます。

- アロマ: アロマディフューザーを設置して、お好みの香りを漂わせるのもおすすめです。

空間演出では、小物の色や素材のバランスを考慮することが大切です。統一感のあるアイテムを選ぶことで、洗練された空間を演出できます。

収納術

収納を工夫することで、トイレ空間をすっきりと保ち、広々と使うことができます。収納アイデアを参考に、快適なトイレ空間を作りましょう。

- 壁面収納: 壁面収納は、空間を有効活用できる便利なアイテムです。トイレットペーパーや掃除用具などをすっきりと収納できます。

- 吊り戸棚: トイレの上部に吊り戸棚を設置すると、デッドスペースを有効活用できます。

- オープン棚: おしゃれな雑貨やアロマなどを飾りながら収納できるオープン棚もおすすめです。

- 収納付きのペーパーホルダー: トイレットペーパーのストックを収納できるペーパーホルダーは、見た目もすっきりします。

収納を選ぶ際は、デザイン性だけでなく、収納力や使いやすさも考慮しましょう。収納アイテムの色や素材を統一することで、空間にまとまりが生まれます。

窓なしトイレに関するQ&A:よくある疑問を解消

窓のないトイレについて、さまざまな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、窓なしトイレに関するよくある質問とその回答をまとめ、皆様の不安を解消します。

換気について

窓がないトイレで最も気になるのは、換気の問題ではないでしょうか。空気がこもりやすく、臭いや湿気が気になるという声もよく聞かれます。しかし、適切な対策を講じれば、窓がなくても快適な空間を保つことは可能です。

換気について、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

- 換気扇の設置: 換気扇は、トイレの換気において最も重要な役割を果たします。適切な能力の換気扇を選び、定期的に清掃することで、空気の循環を良くし、臭いや湿気を軽減できます。

- 換気口の設置: 換気扇だけでなく、換気口を設置することも重要です。換気口を設けることで、外から新鮮な空気を取り入れ、トイレ内の空気を効率的に入れ替えることができます。

- 24時間換気システム: より高い換気性能を求める場合は、24時間換気システムを検討するのも良いでしょう。このシステムは、常に微量の換気を行い、空気の質を保ちます。

採光について

窓がないと、どうしても暗い印象になりがちです。しかし、照明器具の選び方や工夫次第で、明るく快適な空間を作り出すことが可能です。

採光について、以下の3つのポイントが挙げられます。

- 照明器具の選択: トイレの広さや雰囲気に合わせて、適切な照明器具を選びましょう。ダウンライトやシーリングライト、間接照明など、さまざまな種類があります。

- 明るさの調整: 明るさも重要です。トイレの使用目的や好みに合わせて、明るさを調整できる照明器具を選ぶと良いでしょう。

- 色の活用: 白や明るい色の壁紙や床材を選ぶことで、光を反射させ、空間全体を明るく見せることができます。

防音性について

窓がないトイレは、防音性が高まるというメリットがあります。外部の音を遮断しやすいため、プライバシーを守ることができます。

防音性を高めるためには、以下の2つのポイントが重要です。

- 防音ドアの設置: ドアの隙間から音が漏れるのを防ぐために、防音ドアの設置を検討しましょう。

- 吸音材の使用: 壁や天井に吸音材を使用することで、音の反響を抑え、より静かな空間を作ることができます。

掃除について

窓がないトイレは、窓の掃除をする必要がないため、掃除の手間が省けます。しかし、換気や採光の問題から、カビや汚れが発生しやすくなる可能性もあります。日々の掃除を丁寧に行うことが重要です。

掃除について、以下の2つのポイントを意識しましょう。

- 換気扇の清掃: 換気扇は、定期的に分解して清掃しましょう。ホコリや汚れが溜まると、換気能力が低下し、カビや臭いの原因となります。

- こまめな清掃: 便器や床、壁など、こまめに清掃することで、カビや汚れの発生を防ぎ、清潔な状態を保つことができます。

まとめ

窓のないトイレは、防犯性やプライバシーの向上、掃除のしやすさ、デザインの自由度、省エネ効果など多くのメリットがあります。

しかし、換気、採光、心理的な圧迫感といったデメリットもあります。この記事では、窓なしトイレのメリット・デメリットを徹底解説し、快適な空間づくりのための具体的な工夫を紹介しています。換気システムの選び方、照明計画、インテリアコーディネート、収納術、そしてよくある質問への回答を通して、窓なしトイレの快適な空間を実現するための情報を網羅的に提供しています。

窓なしトイレを検討されている方は、ぜひこの記事を参考に、理想のトイレ空間を実現してください。

おしゃれな室内ドア選びの完全ガイド

あなたは、おしゃれな室内ドアで、理想の空間を実現したいと考えていませんか?

この記事では、おしゃれな室内ドア選びのポイントから、おすすめのドアの種類、設置方法まで徹底解説。

理想のインテリアを実現するためのヒントが満載です!

この章では、室内ドアを選ぶ上で知っておくべき基礎知識を分かりやすく解説します。

ドアの種類、素材、デザイン、色など、多岐にわたる要素を理解することで、自分にぴったりのドアを見つけることができるでしょう。

室内ドアの種類と特徴

室内ドアにはさまざまな種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。 あなたのライフスタイルや好みに合わせて、最適なドアを選びましょう。

- 木製ドア:温かみのある雰囲気を演出し、デザインの自由度が高いのが特徴です。無垢材や突板など、素材によって質感や価格が異なります。

- 建具:室内ドアとしての機能に加え、空間の間仕切りとしても活用できます。 開き戸、引き戸、折り戸など、さまざまなタイプがあり、間取りや用途に合わせて選べます。

- スチールドア:スタイリッシュでモダンな印象を与えます。耐久性が高く、デザイン性も優れています。

- ガラスドア:開放感があり、光を通すので、空間を広く見せる効果があります。 デザイン性の高いものも多く、おしゃれな空間作りに貢献します。

素材選びのポイント

ドアの素材によって、部屋の雰囲気や耐久性が大きく変わります。 素材選びのポイントを押さえて、理想のドアを見つけましょう。

- 木目調:自然な風合いで、どんなインテリアにも合わせやすいのが魅力です。

- 無垢材:木のぬくもりを感じられ、経年変化を楽しめます。

- 塗装の種類:ドアの表情を大きく左右します。 艶消し、艶あり、マットなど、様々な種類があります。

デザインの選び方

デザインは、部屋の雰囲気を大きく左右する重要な要素です。 あなたの理想の空間に合わせて、最適なデザインを選びましょう。

- シンプルモダン:洗練された印象で、スタイリッシュな空間を演出します。

- 北欧風:温かみがあり、自然素材を活かしたデザインが特徴です。

- ナチュラル:素朴で優しい雰囲気で、リラックスできる空間を演出します。

カラー選びのポイント

ドアの色は、部屋全体の雰囲気を大きく左右します。 壁や床との調和を考えながら、最適な色を選びましょう。

- ホワイト:清潔感があり、どんなインテリアにも合わせやすい定番色です。

- ブラック:スタイリッシュで、空間を引き締める効果があります。

- グレー:落ち着いた雰囲気で、上品な空間を演出します。

インテリアに合わせたおしゃれな室内ドアの選び方

理想の空間を実現するためには、単にドアを選ぶだけでなく、お部屋全体のインテリアとの調和を考慮することが重要です。

ここでは、お部屋のテイスト、床材、壁の色、そして家具とのバランスをどのように考え、おしゃれな室内ドアを選んでいくのか、その具体的な方法を探っていきましょう。

部屋のテイストに合わせたドア選び

まず、ご自身の部屋がどのようなテイストで構成されているかを見極めることから始めましょう。

和風、洋風、北欧風など、様々なスタイルがありますが、それぞれのテイストに合うドアのデザインも異なります。例えば、

- 和風のお部屋:木目の美しい格子戸や、障子のようなデザインのドアがおすすめです。木の温もりと自然素材の質感が、落ち着いた空間を演出します。

- 洋風のお部屋:クラシカルな印象のドアや、装飾的なデザインのドアが似合います。輸入住宅のような雰囲気を目指すなら、アーチ型のドアも素敵です。

- 北欧風のお部屋:シンプルで洗練されたデザインのドアを選びましょう。明るい色合いの木材や、無機質な素材との組み合わせも、北欧らしいナチュラルな雰囲気を醸し出します。

お部屋のテイストに合わせたドアを選ぶことで、統一感のある洗練された空間を作り出すことができます。

床材との調和

次に、床材との相性を考えましょう。フローリング、カーペット、タイルなど、床材の種類によって、似合うドアのデザインや素材も変わってきます。

- フローリングの場合:木製ドアを選ぶと、床材との統一感が生まれます。床の色とドアの色を同系色でまとめると、空間全体が広く見える効果も期待できます。

- カーペットの場合:ドアの色を床材の色と対照的にすることで、メリハリのある空間を演出できます。例えば、明るい色のカーペットには、濃い色のドアを合わせるのも良いでしょう。

- タイルの場合:モダンな印象のドアがおすすめです。スチールドアやガラスドアなど、無機質な素材のドアは、スタイリッシュな空間を作り出します。

床材との調和を意識することで、お部屋全体のバランスが良くなり、より快適な空間になるでしょう。

壁の色との組み合わせ

壁の色とドアの色の組み合わせも、非常に重要なポイントです。壁の色とドアの色をどのように組み合わせるかによって、お部屋の印象は大きく変わります。

- 白い壁の場合:どんな色のドアでも合わせやすいのが特徴です。明るい色のドアを選べば、軽やかで開放的な印象に。反対に、濃い色のドアを選べば、空間が引き締まって見えます。

- 暗い色の壁の場合:明るい色のドアを選ぶことで、コントラストが生まれ、お部屋全体が明るく見えます。また、木製のドアを選ぶと、温かみのある空間を演出できます。

- アクセントウォールがある場合:アクセントウォールの色とドアの色を合わせることで、統一感のある空間を演出できます。または、アクセントウォールの色を引き立てるような、シンプルなデザインのドアを選ぶのも良いでしょう。

壁の色との組み合わせを工夫することで、お部屋の雰囲気を自由自在に変えることができます。

家具との調和

最後に、家具との調和を考えましょう。お部屋にある家具の色やデザインと、ドアのデザインを合わせることで、統一感のある空間を作り出すことができます。

- 木製家具が多い場合:木製ドアを選ぶと、家具との相性が良く、温かみのある空間を演出できます。ドアの木材の種類や色を、家具と合わせるのも良いでしょう。

- モダンな家具が多い場合:スチールドアやガラスドアなど、スタイリッシュなデザインのドアがおすすめです。シンプルなデザインを選ぶことで、家具の個性を引き立てることもできます。

- カラフルな家具が多い場合:ドアはシンプルなデザインを選び、家具の色を引き立てるようにしましょう。または、ドアの色を家具の色の一部と合わせることで、統一感を出すこともできます。

家具との調和を意識することで、お部屋全体がまとまり、より洗練された空間になるでしょう。

これらのポイントを踏まえ、お部屋のインテリアに最適なドアを選び、理想の空間を実現してください。

おしゃれな室内ドアを設置するメリットと空間演出

おしゃれな室内ドアは、単なる仕切り以上の価値をもたらし、あなたの理想とする空間を実現する可能性を秘めています。

おしゃれな室内ドアを設置することで得られる具体的なメリットと、空間をどのように演出できるのかを詳しく解説していきます。

空間の雰囲気づくり

室内ドアは、空間の雰囲気を決定づける重要な要素の一つです。デザイン、素材、色、これらが組み合わさることで、部屋全体の印象を大きく変えることができます。

- デザイン:シンプルモダンなドアは洗練された印象を、カントリー調のドアは温かみのある雰囲気を演出します。

- 素材:木製ドアは自然な温かみを、ガラスドアは開放感をもたらします。

- 色:ホワイトのドアは部屋を明るく、ブラックのドアはスタイリッシュな印象を与えます。

ドア一つで、あなたの家の表情は劇的に変化します。照明、家具、小物との組み合わせを考慮することで、さらに洗練された空間を創り出すことができるでしょう。

プライバシー保護

個室やトイレなど、プライバシーを守りたい空間にとって、ドアは必要不可欠な存在です。

おしゃれなドアを選ぶことは、プライバシーを守りつつ、空間のデザイン性を高めることにも繋がります。

例えば、寝室に重厚感のあるドアを選ぶことで、安らぎとプライバシーを両立させることができます。

また、トイレのドアには、デザイン性の高いものを選ぶことで、空間をより魅力的に演出できます。

防音効果

ドアは、隣の部屋への音漏れを防ぐ効果もあります。特に、リビングと寝室の間や、書斎と他の部屋の間など、音を遮断したい場所には、防音効果のあるドアを選ぶことがおすすめです。

防音ドアを選ぶ際には、ドアの素材や構造に注目しましょう。例えば、密閉性の高いドアや、内部に吸音材が入っているドアは、高い防音効果を発揮します。

おしゃれな室内ドアの設置は、あなたの家をより快適で、価値あるものにするための有効な手段です。ぜひ、あなたの理想の空間を実現するために、最適なドアを選んでみてください。

まとめ

この記事では、おしゃれな室内ドア選びの完全ガイドとして、ドアの種類、素材、デザイン、カラー選びのポイントを解説しました。

部屋のテイスト、床材、壁の色、家具との調和を考慮した選び方など、理想の空間づくりをサポートします。

この記事で得た知識を活かし、あなた自身の理想の室内ドアを見つけて、より快適で素敵な空間を実現してください。

後悔しない!ファミクロ設計のすべて

毎日バタバタ忙しいあなたへ。家族の洋服や小物が散らかってイライラしていませんか?

そんな悩みを解決するのが、ファミリークローゼット(ファミクロ)です!

この記事では、ファミクロのメリット・デメリットから、失敗しないための設計ポイント、おすすめの収納術まで徹底解説します。

快適な暮らしを実現するためのヒントが満載です!

ファミクロ導入のメリット|家事時短&家族のストレス軽減

毎日慌ただしい日々を送るあなたにとって、家事の負担軽減は大きな課題ではないでしょうか。

ファミリークローゼット(ファミクロ)は、そんな悩みを解決する画期的なアイデアです。

ファミクロを導入することで、家事の時短だけでなく、家族みんなが快適に過ごせる環境を実現できます。

ここでは、ファミクロがもたらす具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

朝の準備がスムーズに!

朝の貴重な時間を有効活用するためには、準備をスムーズに進めることが重要です。

ファミクロがあれば、家族それぞれの衣類がひとまとめに収納されているため、必要なものを探し回る無駄な時間を省けます。

例えば、子供の学校の制服や、パパの仕事着、ママの普段着など、必要なものが一箇所にまとまっていることで、着替えの準備が格段に楽になります。

これにより、時間に余裕が生まれ、心穏やかな朝をスタートできるでしょう。

家族みんなが使いやすい!

ファミクロは、家族みんなが使いやすいように設計できるのも大きなメリットです。

家族構成やライフスタイルに合わせて、収納スペースの配置や高さを調整できます。

例えば、小さなお子様がいる家庭では、子供が自分で出し入れしやすいように、低い位置に収納スペースを設けることができます。

また、夫と妻の衣類を分けて収納したり、季節ごとに衣類を整理したりすることも可能です。

家族みんなが使いやすいように工夫することで、自然と整理整頓の習慣が身につき、快適な空間を維持できます。

探し物に困らない!

衣類や小物が整理整頓されていることで、探し物の時間を大幅に減らすことができます。

必要なものがすぐに取り出せるため、時間の節約になるだけでなく、探し物によるストレスも軽減されます。

例えば、旅行に必要なものをまとめて収納しておけば、出発前に慌てて探し回る必要はありません。

また、アクセサリーやバッグなども、定位置を決めて収納することで、どこにしまったか分からなくなるという事態を防げます。

探し物の時間を減らすことで、心に余裕が生まれ、他のことに集中できるようになります。

散らかりにくい!

ファミクロは、衣類や小物が散らかりにくいように工夫された設計が可能です。

収納スペースを区切ったり、可動式の棚やハンガーパイプを採用したりすることで、整理整頓がしやすくなります。

また、家族みんなでルールを決めて、使ったものは元の場所に戻す習慣をつけることで、常に整った状態を保てます。

散らかりにくい環境は、見た目も美しく、心も落ち着きます。 整理整頓された空間で過ごすことで、心身ともにリフレッシュできるでしょう。

収納スペースを有効活用!

ファミクロは、限られた収納スペースを最大限に活用できる設計が可能です。

壁面を有効活用して収納棚を設置したり、デッドスペースを有効活用する収納方法を取り入れたりすることで、収納力を格段にアップできます。

例えば、衣類だけでなく、季節の家電や思い出の品なども一緒に収納することで、他の収納スペースを有効に活用できます。

収納スペースを有効活用することで、住空間を広く使えるだけでなく、整理整頓された美しい家を実現できます。

ファミクロのデメリットと注意点|失敗しないための設計ポイント

ファミクロは、あなたの生活を大きく変える可能性を秘めていますが、導入前に注意すべき点も存在します。

事前の準備を怠ると、せっかく導入したファミクロが使いにくい空間になってしまうことも。

ここでは、ファミクロを成功させるために、設計段階で考慮すべき重要なポイントを解説します。

スペース

ファミクロは、ある程度のスペースを必要とします。設置場所や広さを決める際には、以下の点を考慮しましょう。

家族構成と持ち物の量:家族の人数や、それぞれの持ち物の量を考慮して、必要な広さを決定します。

動線 :ファミクロへのアクセスや、中で動きやすいように、動線を考慮した間取りを計画しましょう。

設置場所:寝室や脱衣所など、生活動線を考慮した場所に設置することで、使い勝手が向上します。

限られたスペースを有効活用するために、収納方法や間取りの工夫が必要です。

収納方法

ファミクロの収納方法は、使いやすさに大きく影響します。以下の点を参考に、最適な収納方法を検討しましょう。

用途に合わせた収納:衣類、バッグ、小物など、それぞれのアイテムの用途に合わせて、適切な収納方法を選びましょう。

可動式の収納:可動式の棚やハンガーラックを活用することで、収納スペースをフレキシブルに調整できます。

見せる収納と隠す収納の使い分け:普段使いのものは見せる収納に、季節ものや使用頻度の低いものは隠す収納にすることで、整理整頓された空間を維持できます。

収納方法を工夫することで、ファミクロをより快適で使いやすい空間にすることができます。

動線

ファミクロの動線は、使い勝手を左右する重要な要素です。以下の点を意識して、スムーズな動線を確保しましょう。

アクセス:ファミクロへのアクセスを良くするために、寝室や脱衣所など、生活動線上に設置することが重要です。

内部の動線:中で動きやすいように、通路幅を十分に確保し、物の出し入れがしやすいように配置を工夫しましょう。

関連スペースとの連携:洗濯機やランドリースペースなど、関連するスペースとの連携を考慮することで、家事効率が格段に向上します。

動線を意識した設計は、ファミクロの使いやすさを大きく左右します。

失敗しない!ファミクロの間取りとサイズ

ファミクロを導入する上で、間取りとサイズは非常に重要な要素です。

どれくらいの広さが必要なのか、どこに配置するのが最適なのか、具体的な設計のポイントを見ていきましょう。

事前の計画が、快適な生活への第一歩となります。

広さ・収納量の見積もり

まず、収納したい物の量を把握し、必要な広さを計算することが大切です。家族構成やライフスタイルによって、必要な収納量は大きく異なります。

季節ごとの衣類、普段使いの物、趣味の物など、具体的に何を収納したいのかをリストアップし、それぞれの収納に必要なスペースを見積もりましょう。

収納量の見積もりには、以下の点を考慮すると良いでしょう。

- 家族の人数:子供の成長に合わせて衣類も増えるため、将来的なことも見込んで広さを検討しましょう。

- 持ち物の種類:衣類だけでなく、バッグ、帽子、アクセサリー、季節用品なども考慮に入れる必要があります。

- 収納方法:ハンガー、引き出し、棚など、どのような収納方法にするかによって必要なスペースが変わります。

収納したい物の量を正確に見積もることで、無駄のない、使いやすいファミクロを実現できます。

適切な位置選び

ファミクロの配置場所も、使い勝手を大きく左右する重要な要素です。理想的な場所は、家族全員がアクセスしやすく、家事動線も考慮された場所です。

例えば、寝室や洗面所に隣接していると、着替えや身支度がスムーズに行えます。また、洗濯物をしまう場所に近いことも、家事効率を上げるポイントです。

配置場所を選ぶ際のポイントを以下にまとめます。

- 生活動線:家族が最もよく使う場所の近くに配置する。

- 採光と換気:湿気対策として、窓や換気扇を設けることを検討する。

- スペース効率:デッドスペースを有効活用できる場所を選ぶ。

間取り図を見ながら、実際の生活をシミュレーションし、最適な場所を見つけましょう。

動線設計

ファミクロの使いやすさは、動線設計によって大きく変わります。スムーズな動線を確保することで、毎日の生活が格段に楽になります。

例えば、洗濯物を干す場所からファミクロまでの距離を短くしたり、着替えをする場所の近くに配置するなど、家事の効率を上げる工夫を取り入れましょう。

動線設計のポイントは以下の通りです。

- 移動距離:移動距離を短くすることで、時間と労力を節約できます。

- 動作の連続性:スムーズな動作で、家事の負担を軽減します。

- 可変性:将来的なライフスタイルの変化に対応できる柔軟性を持たせる。

家族の生活スタイルをよく観察し、最適な動線を設計することで、快適なファミクロを実現できます。

収納術|効率的な収納方法を紹介

収納を効率的に行うことは、すっきりとした空間を作り出し、日々の生活を快適にするために不可欠です。

ここでは、ファミリークローゼットを最大限に活用するための、具体的な収納術をご紹介します。

衣類の分類から、バッグや子どもの持ち物まで、整理整頓のコツをマスターし、理想の空間を実現しましょう。

洋服の収納術

洋服の収納は、ファミリークローゼットの使い勝手を左右する重要な要素です。以下のポイントを押さえることで、衣類を整理し、探しやすく、取り出しやすくすることができます。

- 衣類の分類: 季節ごと、アイテムごと(トップス、ボトムス、ワンピースなど)、使用頻度ごとに分類します。

- ハンガーの活用: ハンガーは種類を統一し、色を揃えることで見た目がすっきりします。

- 畳み方の工夫: 衣類は畳んで収納することで、スペースを有効活用できます。畳み方を工夫し、立てて収納することで、衣類全体を見渡せるようにします。

- 収納ケースの活用: シーズンオフの衣類や、普段あまり使わない衣類は、収納ケースに入れて保管します。

バッグや帽子の収納術

バッグや帽子は、形が様々で収納に困りがちですが、適切な方法で収納すれば、見た目も美しく、取り出しやすくなります。

- バッグの収納: バッグは、サイズや用途別に分類し、棚やフックを使って収納します。型崩れを防ぐために、中に詰め物をして保管すると良いでしょう。

- 帽子の収納: 帽子は、積み重ねて置くと型崩れの原因になるため、帽子専用の収納ケースや、フックを使って吊り下げて収納します。

- アクセサリーの収納: アクセサリーは、まとめて収納すると絡まりやすいため、仕切り付きのケースや、アクセサリースタンドを使って収納します。

子供の服の収納術

子どもの服は、サイズアウトが早く、量も多いため、整理整頓の工夫が必要です。

- 子供の目線に合わせた収納: 子供が自分で取り出しやすく、片付けやすいように、低い位置に収納スペースを設けます。

- ラベルの活用: 収納ボックスや引き出しに、中身がわかるようにラベルを貼ることで、子供でもどこに何があるか分かりやすくなります。